Table of Contents

次に地域(まち)の外にいるターゲット人口についてオススメする力を考える

地域活動への感謝、「地域(まち)のありがとう総量」を定量化する

一人、100の魅力を考えると、まちの風景が変わる [第1ステージ 発散]

市民が向かう星座をつくる、ブランドストーリー[第3ステージ 編集]

ブランドストーリーを基礎に地域(まち)が持つ可能性を示すアウトプット提起

すべての事業をブランドストーリーで説明できるか[第4ステージ 研磨]

地域(まち)がブランドストーリーをつくり、ブランドストーリーが地域(まち)を磨く

【着地点整備フェイズ】信頼と共感のはたらきで行動に向けて準備する

【行動促進フェイズ】ハードルを下げるしかけとインセンティブ設計が可能にする行動促進

《注意》

紙の書籍版とは一部レイアウトや、文字表記が異なる場合がございます。

本作品の全部あるいは一部を無断で複製・転載・配信・送信したり、ホームページ上に転載することを禁止します。

本作品の内容を無断で改変、改ざん等を行うことを禁止します。

また、有償・無償にかかわらず本作品を第三者に譲渡することはできません。

◉まえがき

本書は、シティプロモーションについて述べたものである。

シティプロモーションと聞いて、「あぁ、役所がやっている都市の宣伝か。知名度向上とかだよね。地方消滅だっけ。あ、人口を増やすんだよね、あと観光客? キャラクターとか、自虐とかなかなか大変だな。おもしろいのもあるけど、まぁ関係ないか。」と思われたかもしれない。

本書で考えようとするシティプロモーションは、そうではない。

シティプロモーションは、地域(まち)を変える力を持っている。

地域(まち)を変えるのは、地域(まち)に関わる人々である。地域(まち)に暮らす人々が、離れていても地域(まち)を想う人々が、それぞれの場で幸せに暮らし続けるために、地域(まち)を変えていく。 そのために、シティプロモーションはある。

シティプロモーションは、地域(まち)に真剣(マジ)になる人が育つしくみである。

本書はその手立てを紹介している。すっと読める部分もあれば、ちょっと難しく思えるところもあるだろう。それでも、少しずつ読みこなしてほしい。地域(まち)を考えようとする人々にとって、必ず、今までにはない発想が得られるはずだ。

地域(まち)には、まだ可能性がある。地域(まち)に関わる人々が、自らを信じて生きるための手立てがここにある。

河井孝仁

◉新版にあたってのまえがき

本書旧版は2016年に発刊された。その後、多くの地方自治体がシティプロモーションに多様に取り組んでいる。そうした進展のなかで、旧版のまえがきで記した、単なる知名度向上をシティプロモーションと考える発想は徐々に変化してきているようにも考えている。

また、近年、新たな概念として「関係人口」という考え方が示されるようになった。本書旧版では「関係人口」という言葉は用いていない。しかし、シティプロモーションを定住人口増加に限定して考えることへの危惧を述べ、地域外から移住はしないものの、多様に関与してもらうことの意義を説いていることは、関係人口議論の先取りにもなっていたのではないかと思っている。この増補改訂においては、関係人口についても、現状への批判を含めて、より積極的に記述した。確認してほしい。

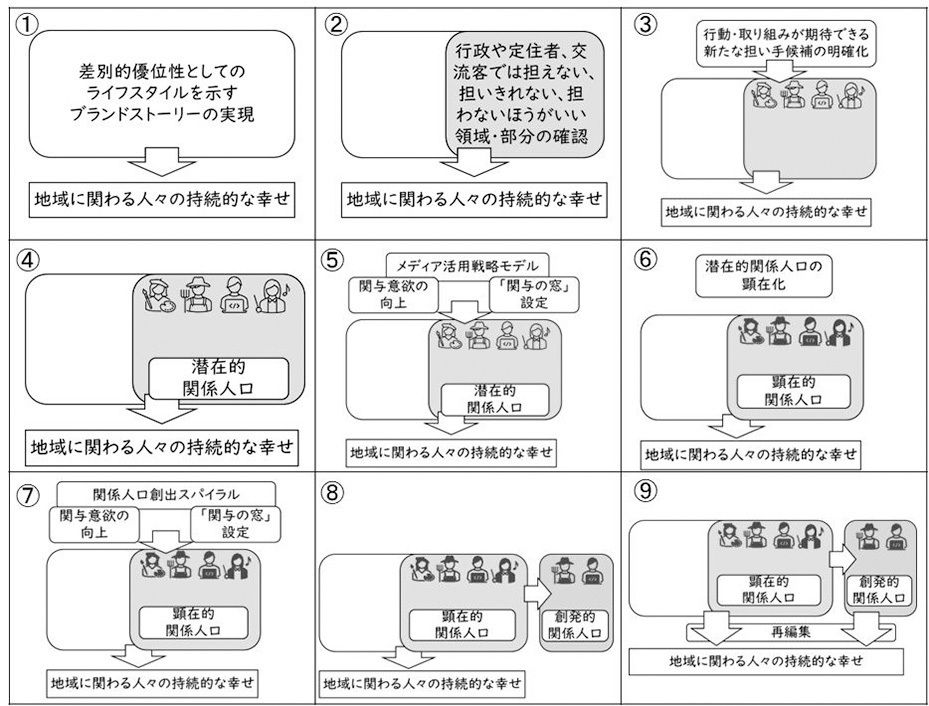

旧版で用いた事例は、時期としては古く、既に終了したものも多い。しかし、それらの多くは現在でも十分に意義を持っていると考える。このことから事例については旧版を基本的には踏襲している。 一方で、旧版での「地域魅力創造サイクル」を「地域魅力創造革新スパイラル」として定義しなおし、「メディア活用戦略モデル」についても若干の改訂を行っている。

本書が増補改訂を経て、これからもシティプロモーションを行おうとする人々にとって、よき参考となることを期待している。

河井孝仁

目次

次に地域(まち)の外にいるターゲット人口についてオススメする力を考える

地域活動への感謝、「地域(まち)のありがとう総量」を定量化する

一人、100の魅力を考えると、まちの風景が変わる [第1ステージ 発散]

市民が向かう星座をつくる、ブランドストーリー[第3ステージ 編集]

ブランドストーリーを基礎に地域(まち)が持つ可能性を示すアウトプット提起

すべての事業をブランドストーリーで説明できるか[第4ステージ 研磨]

地域(まち)がブランドストーリーをつくり、ブランドストーリーが地域(まち)を磨く

【着地点整備フェイズ】信頼と共感のはたらきで行動に向けて準備する

【行動促進フェイズ】ハードルを下げるしかけとインセンティブ設計が可能にする行動促進

第一章 地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすしくみ

シティプロモーションは、地域の課題を解決する魔法の杖ではない。しかし、上手に使えば、地域の課題を解決する基盤を造るために、十分に働く杖となる。

「シティプロモーションとは何か」をひとことで言うなら「地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすしくみ」だと言えるだろう。地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすことによって、地域(まち)の力を強くする。それがシティプロモーションである。

シティプロモーションとは、地域(まち)の知名度を上げることではないのか?

シティプロモーションとは、地域(まち)の定住人口を増やすことではないのか?

そう思われる方もいるだろう。その答えは、実のところ「否」ではない。知名度向上も、定住人口増加も、地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすしくみの一部であり、成果である。しかし、知名度向上も人口増加も一部であり、可能性としての成果にとどまる。

それはなぜなのか。この章では、地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすということの意味について考えていこう。

「定住人口」ではない地方創生

2014年11月に「まち・ひと・しごと創生法」が成立した。

「まち・ひと・しごと創生法」は、「少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけ、それぞれの地域で住みよい環境を確保」することを目的としている。

法律によって、政府は、まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「地方創生総合戦略」という)を定めた。地方自治体においても地方創生総合戦略の制定に努力する義務、政府から地方創生交付金が交付される条件を考えれば、事実上の必須義務が定められている。

京都市京丹後市が最も早く制定し、栃木県那須塩原市、長野県塩尻市が続いた。

これらの自治体の地方創生総合戦略は、どのように定住人口を増やすのか、あるいは減少のスピードを下げるのかがテーマとなっている。総合戦略の前提として、今後の人口動向を推計する人口ビジョンを明らかにすることが求められている。このことからも、定住人口に焦点をあてた戦略となることは当然だろう。

2014年半ばまで「地方創生」ということばはなかった。少なくとも一般的に使われることばではなかった。

その誰も知らなかったことばが急速に普及したきっかけは、民間シンクタンクである日本創成会議のレポートだった。日本創成会議は元総務大臣の増田寛也氏が座長を務めている、政府とも関係の深い組織である。

日本創成会議の人口減少問題検討分科会が2014年5月に発表したレポートは、「成長を続ける21世紀のために 『ストップ少子化・地方元気戦略』」と題されている。

このレポートは「人口の再生産を中心的に担う20〜39歳の女性人口」が急激に減っている地域に注目している。2010年にくらべ、2040年の20〜39歳の女性が半分になるだろう地方自治体では人口の再生産が困難になると示した。

レポートは「このような地域は、いくら出生率を引き上げても、若年女性の流出によるマイナス効果がそれを上回るため、人口減少が止まらない。こうした地域は最終的に消滅する可能性がある。」と述べている。

消滅可能性都市ということばのインパクトは、地方創生総合戦略を定住人口に偏った内容とすることに大きな要因となった。

地域(まち)とは何か

しかし、定住人口があれば、地域(まち)は成立するのだろうか。

もともと地域(まち)とは何なのだろう。

地域(まち)は、おそらく面積と人口だけでできているものではない。

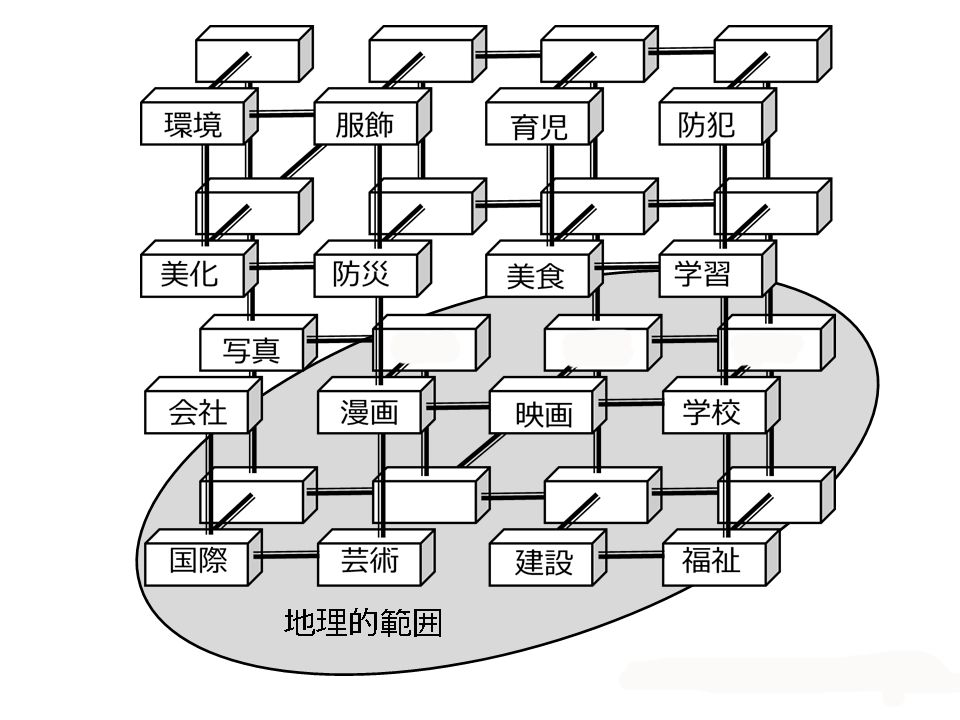

私は、地域(まち)とは一定の地理的範囲のもとでの「構造」であり、「経営されるもの」だと考える。

構造としての地域(まち)は、人と人とのつながりによって生まれる。人は単なる人口という数ではない。人はさまざまな思いを持って生きている。さまざまな思いをもとに人々は集まり、関心をもとにする集まりとしてのコミュニティをつくる。その思いが組みあわさって地域(まち)はできる。

図1の模式図に示されている箱(直方体)それぞれが、コミュニティである。美食についての関心をともにする集まりとしてのコミュニティもあれば、学校について関心をともにするコミュニティもあるだろう。もちろん、実際には、模式図に記したもの以外にも、さまざまなコミュニティがある。学校とは別に学習について関心をともにするコミュニティもあるだろう。単一ではなく複数のコミュニティに属する人もいる。それらのコミュニティが一定の地理的範囲のなかに存在し、相互に連携しているありさまとして地域を考える。それが「構造としての地域」という考え方である。人はさまざまな関心をともにするあつまりのなかで、思いを持って生きている。人という存在を単なる「数」として考えること、それによって、地域(まち)を成立させるための単なる「要素」として考えることは美しい話ではない。

図1 構造としての地域模式図

あたりまえじゃないかと言うものも多いだろう。しかし、今、実際に出されている自治体の地方創生総合戦略を見直したときに、人を、地域(まち)を消滅させないための定住人口としてしかとらえていない部分がたしかにある。

人とは地域(まち)においてどのような存在なのかを、あらためて考えることによって、経営されるものとしての地域という考え方も生まれる。

図2 経営されるものとしての地域模式図

地域(まち)は、地域(まち)に関わる人々の持続的な幸せを実現するためにある。地域(まち)に関わる人々の個々の力によってだけで持続的な幸せを実現することが難しいとき、個々の人々や、人々の緩やかな集まりの【代理人】が必要となる。

専門性を持ち、一定のリソースを持つ存在が、人々の持続的な幸せを実現するための【代理人】となる。それが行政であり、地域企業・ソーシャルビジネスであり、NPO(非営利組織)である。

このとき、個々の人々は【主権者】となる。主権者はどのような地域(まち)をつくることが望ましいかを自ら考え、その実現のための行動の一部を代理人に託す。地域(まち)は、このような主権者—代理人関係によって成立している。

言いかえるならば、市民は顧客にはとどまらない。顧客ではなく主権者としての意義を持つことを忘れてはならない。主権者としての市民の思いが、地域(まち)をつくることになる。

市民を人口として、あるいは顧客としてのみ考えると何が起きるのか。人口としての市民を増加させるために、行政サービスをひたすら厚くすることが必要になる。しかも、市民は顧客であるから、その満足度の向上がめざすものになる。人口が増加し、あるいは下げ止まったとしても、主権者であるはずの市民が地域に関心を失い、行政サービスの単なる顧客が続々と増えるのであれば、行政の負担は次々と増加する。次から次へサービスを高めていくなかで行政は相対的に肥大化する。隣接自治体がさらにサービスを向上させれば、その上を行かなくてはならない。飛躍した言い方になるが、ひいては隣接自治体が崩壊すれば、人口が増える可能性が高まるという発想に陥る。

サービスを要求するだけの人口を増やすのではない。たまたま住んでいるだけの、地域(まち)に何の関心もない、行政にサービスを要求するだけの人口を増やすのではない。

地域(まち)のありようを考え、自らの代理人である行政、地域企業・ソーシャルビジネス、NPOとともに地域をつくろうとする人口を増やす。そのような人々が公共サービスを自ら担うこともありえる。地域企業・ソーシャルビジネスの活躍やNPOの力の発揮にもつながる。

行政が税収による行政の力だけで地域(まち)を運営しようとするから、人を税収源としてのみ見ることになるのだ。

行政だけが地域(まち)の公共サービスを供給するのではない。市民が地域に積極的に関われば、市民の力で地域の課題が解決できる。市民が地域(まち)の魅力を創りだす当事者となれば、自分たちが創りあげた地域の魅力を多くの人々に推奨したくなる。その推奨の力が、地域内外の人々を動かすこともあり得る。こうして、さまざまな人々が地域(まち)の公共サービスを提供し、行政のしごとを減らし、むしろ、より的確なサービスをつくりだしていく。

人を地域(まち)の主権者と考えるとは、そういうことだ。

地域(まち)に関わる人々、市民や地域企業・ソーシャルビジネス、NPOが、どのように地域(まち)に参画するのかが、地域(まち)が創生し、持続するための条件となる。

シティプロモーションは、税収源と顧客を増やすために行われるものではない。

シティプロモーションとは、市民を参画する主権者とし、市民を地域(まち)の魅力を発信する者とし、ひいては、市民の力によって地域に必要な資源を獲得する施策である。

市民にとってシティプロモーションは必要なのか

ところで、シティプロモーションはなぜ必要なのか。ただただ、地域(まち)を消滅させないためだと考えると、そこに「【主権者】としての」市民は存在しているだろうか。

あらためて問うなら、シティプロモーションは市民にとって意味があるのかということになる。

市民は自らの思いによって生きる。地域(まち)が、自らの思いを実現させない、持続的な幸福を支えられないのであれば、その地域(まち)を離れれば、それでいい。

シティプロモーションは市民にとって必要なのか。シティプロモーションは、地方行政にのみ、さらにいえば行政職員や地方議員が職を失わないためだけに必要なものなのではないか。

たしかに高齢であったり、障碍があったりで、地域(まち)を離れることに困難がある人々もいる。それでは、移動がたやすい人々にとってシティプロモーションは無意味なものなのだろうか。

ここで、市民が顧客ではなく主権者であるということが意味を持つ。主権者であるということは、いいかえれば地域(まち)に関わる、地域(まち)をつくる当事者だということになる。

シティプロモーションとは、地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすしくみだと述べた。つまり、地域(まち)に当事者を増やすしくみである。

市民を地域(まち)の当事者にすることの意義とは何か。いや、市民が地域(まち)の当事者になることの意義とは何かと問い直したほうがいいだろう。

地域(まち)の当事者になるとは、自分が地域(まち)にとって意味のある存在であると認識することだ。地域(まち)にとって、いてもいなくてもいい存在ではない、自分がいることで、自分が関わることで、地域(まち)に関わる人々の持続的な幸せを支えることが可能になる。そう思えることが、地域(まち)の当事者になるという意味だ。

シティプロモーションとは、人が自らの意義を肯定できるためのしくみでもある。シティプロモーションは市民にとって必要なのか。そう、必要である。自分が生きることに意味があると思える、そうした機会をつくりだすシティプロモーションは、市民にとって必要だ。

すでに自分の意義を肯定できている人も少なくないはないだろう。しかし、そう思えないとき、そう思えない人もいる。職場や家庭やそれまでの友人関係で必ずしも自分を肯定できていない時もある。その時に、「あなたは地域(まち)のために意味のある存在です。ありがとう。あなたのおかげで地域(まち)が生き生きとなり、たくさんの人が幸せになれます」と伝えることがシティプロモーションである。

市民を当事者にできる、市民が地域(まち)に真剣(マジ)になれる機会を増やす、市民に自らの存在を肯定する機会をつくる。そうしたシティプロモーションは、市民にとって無意味なものではない。

大阪府「笑働OSAKA」プロジェクトは何を示すのか

大阪府では、2010年に笑働OSAKAプロジェクトを立ち上げている。笑働OSAKAプロジェクトのきっかけとしてアドプト・プログラムがあった。

大阪府でのアドプト・プログラムは2000年に開始された。地域の人々が、道路や河川、公園などの公共的な場所を清掃・整備し、行政がその支援を行なうしくみである。

笑働OSAKAはアドプト・プログラム10周年を契機に始まった。アドプト・プログラムに認定されていなくても、企業・学校・NPO・市民・行政によるさまざまな連携は地域(まち)の多くの場所で行われている。そうした協働の旗印として掲げられたものが笑働OSAKAである。

笑働OSAKAには画期的なことばがある。

笑働とは何かという問いに答えた、「参加することも笑働」「伝えることも笑働」「感謝を表すことも笑働」ということばだ。

シティプロモーションとは、地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすしくみである。地域(まち)に真剣(マジ)になるということの意味が、この「参加することも笑働」「伝えることも笑働」「感謝を表すことも笑働」ということばによって示されている。

いわゆる地域活動に参加していることだけが、地域(まち)に真剣(マジ)になることではない。

市民は忙しい。具体的に現場に身体を運び、活動する余裕のない市民も多いだろう。それは地域(まち)のことなどどうでもいいからではなく、気にはなっているが余裕がない、そういう場合も少なくないだろう。

育児をしなければならない乳幼児がいる、介護しなければならない高齢者がいる、朝6時から夜23時まで休みもなく働かなければならない者も少なくない。

身体に、精神に、知的な部分に、障碍がある、偏りがある。だから、いわゆる地域活動に参加できないという者もいるだろう。

しかし、地域(まち)のことを大事にしたい、よりよい地域(まち)にしたい。笑働OSAKAは、そうした思いのある人を地域(まち)にとって意味のない存在であるとは考えない。

もちろん参加することも笑働である。しかし、それができなくても、伝えることも笑働であり、感謝を表すことも笑働である。さまざまな理由によりまちづくり活動には参加できなくても、地域のために働いている人々に感謝し、その活動を伝えること、地域(まち)の魅力を伝えることも笑働である。

活動を感謝されること、活動を知ってもらえること、活動の結果として魅力ある地域(まち)になったことを知ってもらえることは、まちづくりに関わる人々のモチベーションとなる。

笑働OSAKAは、感謝も、推奨も地域への関与であると的確に位置づけ、人々の地域(まち)への参画をみごとにデザインする。それも笑働ということばを用いる。人々の笑顔が浮かぶ、さらにハードルを下げるデザインになっている。デザインとは「見てくれ」ではない。課題解決のしくみを十分に整えた形であり、しくみである。

図3 「笑働OSAKA」ウェブページより引用

このしくみのもと、さまざまなとりくみが実現されてきた。打ち水大作戦、水都大阪フェス、未来を変えるごみ袋をつくろうプロジェクト〜はじまりをつくるごみ拾い〜、安威川フェスティバル、恩智川一斉美化活動、笑働の森・いずみいのちの森・記念植樹祭り&槇尾っ子まつり、その他、述べられないほどの多くのとりくみ。これらは、個々の事業としても十分に意義深い。しかし、大阪府は、笑働OSAKAというデザインによって、地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やしている。

地域(まち)に真剣(マジ)になることを示すことばとして「まちづくり」ということばもあり得る。しかし、市民による「まちづくり」ということばは、その場所に赴き、頭と身体を十分に動かし、時間をかけ、積極的に関与する姿を思い起こさせる。笑働ということば、そのデザインは、より広やかに、地域(まち)に真剣(マジ)になるありさまを含みこむ。シティプロモーションは地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすしくみである。積極的にシティプロモーションを考えるにあたって、笑働OSAKAの持つ意義は大きい。

ふるさと住民票がシティプロモーションに持つ意味

政策シンクタンク構想日本と、北海道ニセコ町、本別町、福島県飯舘村、群馬県太田市、下仁田町、埼玉県和光市、鳥取県日野町、香川県三木町という8つの市町村が、2015年8月にふるさと住民票という考え方を提案した。

ふるさと住民票は、人は一つの自治体だけに属するというものとは考えない。いくつかの自治体に同時に所属できるものとしてとらえている。

日野町のふるさと住民票制度では、町の出身者と、ふるさと納税を行った人を対象とする。さらに、今後は、日野高校など町内学校の卒業生や、住民登録をしていない居住者にも広げることを検討している。

そうした人々のなかで地域(まち)に関わりたいと望む人々からの申請を受け、ふるさと住民票を発行する。

日野町のふるさと住民票を持っていれば、別の場所に住んでいても、日野町の広報紙の発送、日野町の計画や政策へのパブリックコメントへの参加、日野町公共施設の住民料金での利用、日野町の祭りや伝統行事、文化・芸術の催しの紹介、参加の案内などのサービスを受けられる。

これによって、人は住んでいる地域(まち)と、自ら関わりたいと考える地域(まち)、二つの地域(まち)を持つことが可能になる。

このことを、地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすしくみとしてのシティプロモーションから考えると興味深い。

人の身体はひとつである。しかし、住んでいる地域(まち)だけではなく、さまざまな地域(まち)への思いを持つことができる。

地域(まち)への思い・参画は、ふるさと住民票に限らない。いちど訪問した地域(まち)の魅力を親しい人々に話し、訪問を奨めることも地域(まち)への思いだ。生まれた地域(まち)にいる親を想い、親のためにいい地域(まち)をつくりたいと考えて働きかけることもあるだろう。ふるさと住民票はつくらなくても、ふるさと納税によって地域(まち)の子どもたちが元気に育っていることに嬉しい気持ちを持ち、再び、ふるさと納税を行なうことも十分な参画と考えられる。

住民票の有無ではなくて、いろいろな形で、その「まちの人になる」、当事者になることが可能だ。しかも、思いや参画を分けることで総計としては思い・参画が増えさえする。

Aさんを人口の一人としてだけ考えれば、Aさんが転居してもしなくても、総計は、常に1にしか過ぎない。地域(まち)にとっては1か0かというゼロサムゲームである。

しかし、Aさんが、今まで、住んでいる地域(まち)への思いが0・4、住んだことのない地域(まち)への思いが0だった場合、つまり、総計としての地域(まち)への思いが0・4だった場合を考える。シティプロモーションというしくみによって、Aさんの今住んでいる地域(まち)への思いが0・8に、かつて住んでいた地域(まち)への思いが0・6になれば、Aさんの地域(まち)への思いの総計は0・4から1・4に増える。

そのしかけをつくるのがシティプロモーションということになる。

日本全体としてはゼロサム、いやマイナスサムになる定住人口を奪いあうという殺伐としたものがシティプロモーションではない。

地域(まち)への思いもなく、どこかの地理的空間にただ住んでいるだけだった人を、それぞれの自治体が「地域(まち)の人になる」「地域(まち)の当事者になれる」しかけをつくることがシティプロモーションである。

そのとりくみによって、人々の地域(まち)への思いの総量を増やしていくこと、定住人口というマイナスサムを対象とするのではなく、地域(まち)への参画の総量というプラスサムになるものを対象とすることがシティプロモーションの意義だ。

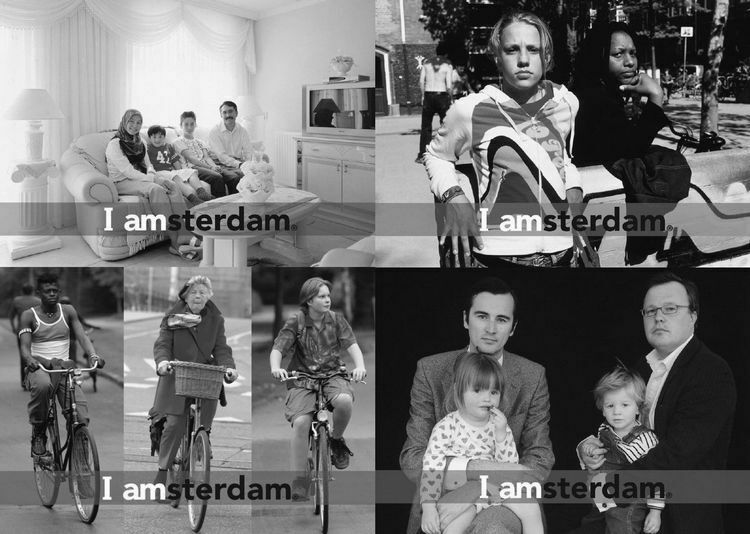

I amsterdam は178の国籍から

オランダの首都アムステルダムには、さまざまな国の人が暮らしている。数えれば178の国籍があるという。

そのアムステルダムで行われているブランド構築にI amsterdamがある。日本語にすれば「私がアムステルダムである」と訳すことができる。このことばは「私こそがアムステルダムを体現している」とも「私もまたアムステルダム人である」とも「私はアムステルダムという地域(まち)に生きる」と解釈することもできるだろう。

I amsterdamブランドについて重要な視点がある。人への注目である。むしろ、この視点が「私がアムステルダムである」というブランドにとって重要となる。

I amsterdamブランドのデザイン設計や戦略策定は、オランダの広告代理店 ケッセルクラマー社が主に行った。ケッセルクラマー社の創立者であるケッセルス氏は、戦略策定にあたって、アムステルダム市内に178の国籍を持つ人々が住むことに着目したと述べる。

アムステルダムに住む、アムステルダムに関わる、アムステルダムを訪れる—国籍はさまざまであっても、アムステルダムに何らかの関わりを持つということ。その一点では「私はアムステルダム人であり、アムステルダム人であることにプライドを持つ」と考えることが求められる。そのプライドが、革新性・創造性・起業家精神にもつながるのだとケッセルス氏は話した。

ケッセルス氏は、アムステルダムは「もの」ではなく「人」によって成り立っているという。だからこそ、I amsterdamのブランドブックにはとても多くの人々が登場する。

シティプロモーションが地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすしくみであるという発想は、そのすぐ横にある。

図4 ケッセルクラマー社資料「I amsterdam」から引用編集

第二章 シティプロモーションの成功を測る

その施策は「どうなったら成功なのか」

I amsterdamブランドを展開するアムステルダム・マーケティングという組織のCEOであるファン・デ・エバート氏へのヒアリングによれば、I amsterdamブランドのゴールは4つ。ヨーロッパで最も国際的なビジネス都市になること、ヨーロッパで最も魅力的な居住都市になること、ヨーロッパで最も独自性のある観光都市になること、ヨーロッパで最も卓越した会議開催都市になること。

ファン・デ・エバート氏はこの目的を実現できるアムステルダムの価値として三つをあげる。革新性、創造性、起業家精神である。自らの地域(まち)の価値を的確にとらえ、その価値を基礎にブランドを構築し、目的を実現しようとしている。

さらに、目的を抽象的に並べてよしとするのではない。2012年から2018年までに越えるべき課題を示し、それぞれに達成すべき指標を設けていた。それらをダッシュボードとして常に明示していく。シティプロモーションはどうなったら成功なのか、その定量的指標があるからこそ、進捗管理ができる。

第2章では、シティプロモーションに関わる施策を練り、担う者が、地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすしくみをつくるために、理解しなければならないことを述べる。シティプロモーションに興味を持つ人々にとっても、読みこなせば、シティプロモーションがどのように進められることが望ましいかを考えられる。

私は、シティプロモーションについて意見交換をすることがある。そのときに必ず聞くことがある。

「皆さんがとりくもうとしているシティプロモーションは、『どうなったら成功』なのですか?」

すると「『どうなったら成功』とまでは考えていないのですが、動画を配信したいと考えています。SNSも利用したいと思います。地域の魅力について積極的に情報発信をしていきます」と答えられることがある。

しかし、明確な目的のないシティプロモーション施策は、成功も失敗もしない。単に疲労するだけである。

地方創生ということばが述べられるなか、シティプロモーションには追い風が吹いている。いわば「イケイケどんどん」な状況とも言える。「隣の自治体でもシティプロモーションを始めている。近くの自治体ではシティプロモーション戦略を作っている。県内の自治体でブランドメッセージが決まったようだ」と追い立てられるように、シティプロモーション施策を実施している自治体もあるように思う。

成功なのか失敗なのかも分からないまま、目の前にある「先進事例」を追いかけ、思いついたアイデアを実行する。一瞬の充実と、減らせない、終わらない仕事。「これでいいのか、まだやらなくてはいけないのではないか」という不安。

たしかに、無尽蔵に利用できる資金があり、次々と人が配置されるのなら、楽しい仕事かもしれない。しかし、限定された資源の中で「これもやっている自治体がある」「これが新しい情報発信方法らしい」「職員が新しいアイデアを提案した」「トップから『これもやってみよう』と指示があった」

こうした状況は苦しい。「どうなったら成功なのか」という明確な目的を持つことは「行政の仕事を減らす」ことにつながる。「どうなったら成功なのか」を実現するために必要なことだけを行えばいい。そのためにも、シティプロモーションにとって的確な成功指標が必要になる。

その施策は「どうしたら成功するのか」

市民の幸せを支える施策を実現するには、具体的な目的設定と目的実現のためのロジック、つまり「なぜ、それを行なうのか」の的確な「説明」のしくみと、PLAN(計画し)→DO(実行し)→CHECK(確認し)→ACTION(改善する)というPDCAを回すための「評価」のしくみが求められる。

「なんか面白そうなツールを見つけたので使ってみたら、なんとなく成果が上がったような気がする」ということを続けていては、納税者は納得しない。

アイデアは大事である。アイデアに関わるスモールドゥ(small DO)ということばがある。

アイデアにもとづいて本格的に事業を実施する前に、現場でそのアイデアが適切かを確認するために行なうことを指すことばである。スモールドゥとは、そうした小規模で実験的なとりくみを指す。スモールドゥという考え方は成算の見込みもないまま大規模に実施してしまう無謀を避けるために、また、新たな発想を得るために十分な意義を持つ。

しかし、そのスモールドゥのくりかえしが、施策の十分な実現ではない。行なってみたスモールドゥを基礎にして、具体的な目標を立てること。その目標を達成するために、適切で段階的なとりくみを計画すること。そのとりくみを行ない、それぞれのとりくみをどのように評価するかを明らかにすること。それによって継続的で、納税者が納得する成果につながる。近年重視されているEBPM(データにもとづく政策形成)も、このために求められる。

行政による施策には、目的が求められる。そして、その目的が可能なかぎり数字(定量的な指標)として定められることが望ましい。その指標を実現するために何を行なえばいいのかを、しっかりと考え、実行することによって、税金を納めた人々に理解してもらうことができる。

「とにかく頑張る」では納得してもらえない。なぜ、それを行なうのかを説明できなければならない。そのために、段階的に「なぜそうなるのか」を明らかにしながら説明する方法をロジックモデルと呼ぶ。

「どうしたら成功するのか」を多段階で考える

ロジックモデルを考えるために必要なことばが4つある。アウトプット、アウトカム、KPI、KGIである。わかりにくいかもしれないが、少しずつ説明していこう。

アウトプットとは、あるとりくみによって直接実現できる結果を意味する。たとえば、お金と人員をかけて高速道路を2キロメートル造る。この2キロメートルがアウトプットである。いわば「直接やること・直接できること」を指す。

高速道路を2キロメートル造ることによって、A地点からB地点への平均到達時間が5分早くなるとする。この5分がアウトカムである。「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」である。

アウトカムはアウトプットによって生み出される。しかし、計画段階ではアウトカム「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」はあくまで仮説である。直接に実現できるわけではない。高速道路が2キロメートル延びたとしても、走る車が大きく増えてしまえば5分の短縮はできない。それを防ぐために渋滞状況の情報を提供するという、別の「直接やること・直接できること」であるアウトプットを実現しなくてはならない。「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」であるアウトカムは、いくつかの「直接やること・直接できること」であるアウトプットを組みあわせ、加えて、環境が整ったときに初めてできあがる。

KPIは、この「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」であるアウトカムが、計画どおり十分に達成できているかを測るために用いる。重要業績評価指標(Key Performance Indicator)ということばの頭文字をとった略語である。

さらに、最終的な目的であるインパクト、つまり「地域(まち)のために、こんな成果を出す」という結果を実現するには、いくつかの「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」であるアウトカムを組みあわせなければならない。

それぞれのアウトカムが達成できなければ、「地域(まち)のために、こんな成果を出す」というインパクトを実現できない。インパクトが適切に実現できるかどうかを測るために、ひとつのひとつのアウトカムについてKPIを設定し、測ることが求められる。

一方、KGIは、「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」(アウトカム)を組みあわせて達成する最終的な目的、「地域(まち)のために、こんな成果を出す」というインパクトができたかどうかを、数値で測ることを可能にする。重要目標達成指標(Key Goal Indicator)の略語である。いいかえれば、複数のKPIを実現することによってKGIが達成されることになる。

成功を上から下へ、順に段階的に考えていく。「地域(まち)のために、こんな成果を出す」というインパクトができたかどうかをKGIという数値で明らかにする。

そのKGIを達成するためのいくつかのKPIを検討する。それぞれのKPIを実現するための各アウトカムである「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」を設定する。各アウトカムを生み出す「直接やること・直接できること」であるアウトプットを考える。アウトプットをつくるものとして具体的なとりくみを行なう。

「地域(まち)のために、こんな成果を出す」というインパクトが実現されるためには、どのような「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」としての複数のアウトカムが必要なのか、その複数のアウトカムを生み出すためには、どのような「直接やること・直接できること」であるアウトプットがどれほど必要なのか。それぞれを段階的な指標として定量的に設定していくことがロジックモデルである。

「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」であるアウトカムを測るKPIを段階的に実現しつつ、「地域(まち)のために、こんな成果を出す」というインパクトの成否を測るKGIを達成することが求められる。

図6の例で述べれば、「地域(まち)のために、こんな成果を出す」というインパクトとしての「この地域(まち)に住みつづけたい」との回答を90%以上にする(KGI)ために必要なことは何かを検討する。

図5 ロジックモデル模式図

図6 ロジックモデル例

そのためには市民自身が、この地域(まち)への定住を市内外の人にぜひ薦めたいと考えることが有効だろうと「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」である最終アウトカムについて仮説を立てる。

どのようになったら、「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」である、市民が地域(まち)への定住をオススメするようになるかを検討し、市民が自らの地域(まち)の魅力的なとりくみを理解し、自らの地域(まち)が注目されていることに気づくことが意義を持つだろうと、もう一つ下の段階の「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」(中間アウトカム)を考える。

これらが成功したかどうかを確認するためのKPIとして、市の施策めぐり参加者を5000人以上とし、地域(まち)を伝える新聞記事が広告費換算で500万円以上の量で取り上げられることが適切だと仮説を設定する。

そのうえで、それぞれのKPIを実現するためには、「直接やること・直接できること」として公式フェイスブックでの魅力発信と記者向けの情報提供であるパブリシティの充実が必要だと考える。

近隣の地域(まち)が公式フェイスブックを立ち上げたからフェイスブックに記事をあげ、新聞やテレビに報道されると評価されたような気がするから記者へ資料を提供するということではない。

「地域(まち)のために、こんな成果を出す」(インパクト)と決め、その実現のために「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」(アウトカム)を仮説として定め、それを達成するために「直接やること・直接できること」(アウトプット)を考える。

そのように設定したロジックモデルを実現するためにフェイスブックに記事をあげ、記者へ資料を提供することを忘れてはならない。

仮説をチェックするPDCA

一方で、こうした段階的なロジックモデルは、あくまで仮説である。PDCAサイクルは、それぞれの個別のとりくみが、「直接やること・直接できること」としてのアウトプットを実現できたのか、できなかったのかを確認し、より良いとりくみを行なうことに使える。

しかし、それだけではない。仮説としてつくりあげた「直接やること・直接できること」(アウトプット)→「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」(アウトカム)→「地域(まち)のために、こんな成果を出す」(インパクト)、というロジックモデル全体が実際に働くのかを確認し、常に仮説を検証し、仮説をあらためて作り直すこともPDCAサイクルである。

中間段階の「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」として、市民による施策めぐりが年間5000人を超え、新聞記事への掲載量が広告費換算500万円以上になったにもかかわらず、最終段階の「直接やるわけじゃないけど、できるであろうこと」という、この地域への定住を市内外の人にぜひ薦めたいという市民が30%に満たないとの結果があったとする。

そうであれば、ロジックモデルを築いた仮説が誤っている可能性が高い。どこが誤っているのかを見直し、補完していく必要がある。

「すでに決まったことだから」と、「直接やること・直接できること」に過ぎないフェイスブックに、ひたすら一生懸命に記事をあげ、パブリシティに全力を傾けることは、適切なとりくみではない。見直したロジックモデルに基づいた新たな、あるいは補正した施策が必要となるはずだ。

そのためには、KPIやKGIの達成状況が短い期間で確認できることも必要である。

地域(まち)は、推奨、参加、感謝によってできている。

それでは、地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすシティプロモーションの成功とは何だろうか。それぞれの自治体にとって異なる「成功」がある。ここで述べることは「こうした考えもある」との提案である。

シティプロモーションの成功指標を、定住人口に置く自治体がある。住民基本台帳に何人が掲載されているかという数字である。この数を増やす、減らさない、減るにしてもこの程度にとどめる。そのような数字を、シティプロモーション成功の可否を測る基準に置くことがある。

シティプロモーションは地域(まち)を真剣(マジ)にする人を増やすとりくみである。そうしたものにもかかわらず、シティプロモーションの成功指標、KGIを、住民基本台帳上の人口とすることは、問題である。

KGIを人口とすることによって、人口というマイナスサムを奪いあう、殺伐とした状況が生まれる。

そもそも人口の増加や下げどまりは、シティプロモーションの成功によって説明しにくい。今後、シティプロモーションの「イケイケどんどん」な状況が落ち着いたときに、納税者や議会から、少なくない予算を使ったシティプロモーション施策の意義を問われたとき、説明は容易ではない。

たしかに人口が加速度的に減少すれば、地域が成り立たない。そう考えれば定住人口を成功指標とすることは理解できる。しかし、シティプロモーションで人口が増えたこと、減少をとどめたことを説明するのは容易ではない。少なくとも一時的にでも人口を増えたことを説明するには、工場誘致、宅地造成、新駅設置があればいい。そのほうが、シティプロモーションにより地域の魅力を発信したことを、定住人口が増加した理由とするよりもずっと分かりやすい。ましてや、シティプロモーションに関わるさまざまなとりくみにもかかわらず、定住人口が減少したときに、どう説明するつもりなのか。日本全体の人口が減少するなかでは、そうなることは十分に考えられる。

シティプロモーションの成功を、定住人口を用いず、どのように定量化ができるかを考えるために、笑働OSAKA、ふるさと住民票、I amsterdamの事例から見えてきたことがある。

それは、地域(まち)は、人による推奨、人の参加、人への感謝によって成りたっているということだ。

地域(まち)には人がいなければならない。しかし、それは数としての定住人口があればいいということではない。地域(まち)を推奨し、地域(まち)に参画し、地域(まち)の支え手に感謝する人がいなければならない。

地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすとは、そうした人を増やすことだ。

それはどのように定量化できるだろうか。

地域参画総量は掛け算と足し算で計算できる

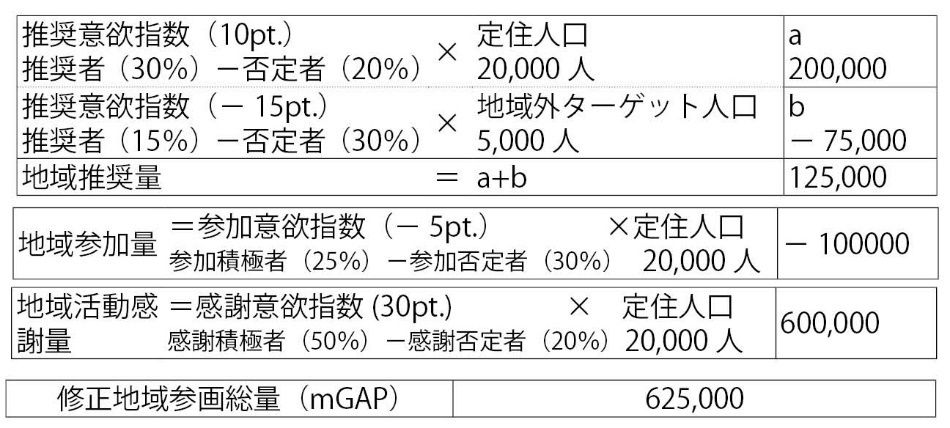

ここで、一つの提案をする。シティプロモーションの成功指標として、修正地域参画総量mGAP(modified Gross Area-Participation)という発想を示す。

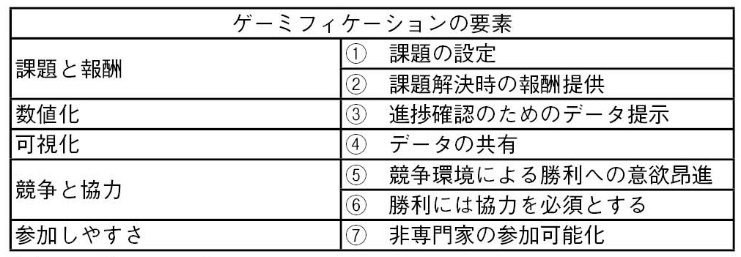

mGAPは、シティプロモーションの成果としての、(1)市民及びターゲットとする域外住民の地域推奨意欲の向上、(2)市民の地域活動への参加意欲の向上、(3)市民による地域活動への感謝意欲の向上を、それぞれ定量化し、総合化するものである(図7)。

図7 修正地域参画総量(mGAP)模式図

地域推奨指数と人口で地域推奨量を測る

mGAPのひとつめの要素は、人々が地域を推奨する思いの「量」、地域推奨量である。

地域(まち)全体として、地域(まち)をどれだけオススメする力をもっているのかということだ。

地域推奨量は地域推奨意欲指数と人口のかけ算で求める。

まず、地域推奨意欲指数を計算しよう。

推奨意欲指数を計算するには、経営コンサルタントであるF・ライクヘルドが紹介するブランド評価指標「ネット・プロモーター・スコア(NPS)」を参考に用いる。

NPSを測るには、対象とするブランドの推奨意欲についてアンケートを行い、10から0までの11段階で回答してもらう。10及び9と回答した者を推奨者、5以下の回答だった者を批判者とする。地域(まち)をとってもオススメしたい人と、そうでもない人の割合を見きわめることになる。

次に、推奨者の占める比率(パーセンテージ)から批判者の比率(パーセンテージ)を差し引く。地域(まち)をとってもオススメしたい人が、そうでもない人よりどれだけ多いのか、あるいは少ないのかを測るわけだ。この数字がNPSとなる。

10及び9と答えた「オススメする人々」が30%、5以下の数字を答えた「そうでもない人々」が20%だったとすれば、30マイナス20の10がNPSとなる。

インターネット上の口コミによるマーケティング機能を研究するウェブマーケティング協議会(WOMJ)メソッド委員会は、千葉県流山市をフィールドとした研究で、推奨者を10から8とする試案を示している。神奈川県川崎市シティプロモーション戦略での成果指標でも、WOMJと同様に推奨者を数えている。ここに述べる提案においても、10から8を推奨者として考え、図8のように、地域推奨意欲指数を求める。

今後は、10から8を推奨者とし、5から0を否定者と考える発想を「修正NPS」と呼ぼう。

地域推奨量は、推奨意欲指数と人口のかけ算で求められる。地域推奨意欲指数は計算できた。次は人口である。

図8 地域推奨意欲指数の求め方

まず定住人口についてオススメする力を考える

ここでの人口には2つの種類がある。ひとつは地域(まち)の定住人口であり、もうひとつは地域(まち)の外に住む、ターゲットとなる人口である。まず、定住人口から考えてみよう。一つの市町村を地域(まち)と考えるのであれば、ほぼ正確な定住人口は毎月発表されている。

定住人口をシティプロモーションの成功指標・KGIとすることはさまざまな課題があると述べた。それは、地域推奨量について考えると、よく理解できる。

たとえ定住人口が増えても、地域(まち)を「オススメしたい人」が増えない、あるいは比率としては減ってしまったとする。一方で「そうでもない人」の比率が大きくなってしまったとする。そうなれば、地域(まち)の推奨意欲指数は、「オススメしたい人」の比率から「そうでもない人」の比率を差し引いた数字なので、確実に小さくなる。定住人口が1・2倍になっても、推奨意欲指数が0・8になってしまえば、地域(まち)全体のオススメ力である地域推奨量は小さくなってしまう。

ましてや、「オススメしたい人」の比率から「そうでもない人」の比率を差し引いた数字はマイナスになることもある。地域(まち)に住む多くの人が、地域(まち)のことをそうオススメする気もないなあと思っている状態だ。

推奨意欲が8〜10で「オススメしたい人」=推奨者にカウントされる人々が15%。推奨意欲が5以下で「そうでもない人」=批判者とされる人々の比率が35%であれば、地域推奨意欲指数は15マイナス35の結果、なんと、マイナス20になってしまう。そうなると恐ろしいことが起こる。

地域(まち)全体のオススメ力=地域推奨量は、このマイナス20に定住人口をかけるわけなので、定住人口が大きいほど地域推奨量のマイナスは大きくなる。

このことは、地域(まち)の魅力について否定的な人口が大きくなれば、マイナスの情報発信が増え、地域(まち)への評価が損なわれることを示している。「たまたま住んでいるだけで、この地域(まち)のことは嫌いなんだよね。」「いいところなんてどこにもにないよ。」「地域(まち)のことをよくしようなんて思わないなあ。他人ごとだから、まぁ、何にもしなくても、役所がいろいろやってくれるから、役所がサービスしてくれるあいだは住むつもり」という発信が次々にされる地域(まち)がいい地域(まち)といえるだろうか。人口が増えさえすれば地方創生が実現できるわけではないことがよくわかる。

一方で、推奨意欲指数を少々上げられたとしても、定住人口が大きく減ってしまえば、かけ算の結果としての地域(まち)全体の地域推奨量は減少する。

ごく少数の人々が地域(まち)を強くオススメしても、その声量では届かないということだ。声を出す人々の数だってやはり大事である。mGAPという発想が定住人口という数をないがしろにしたり、無視したりしているわけではないという意味だ。

とはいえ、定住人口がある程度減少しても、それ以上に大きな声を出す人の比率が増えるのであれば、地域(まち)全体としてのオススメする力は減少しない。このことは忘れてはならない。

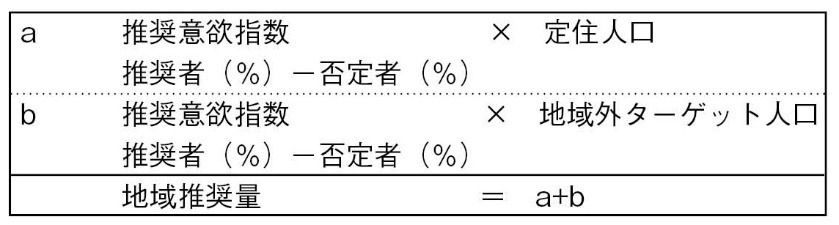

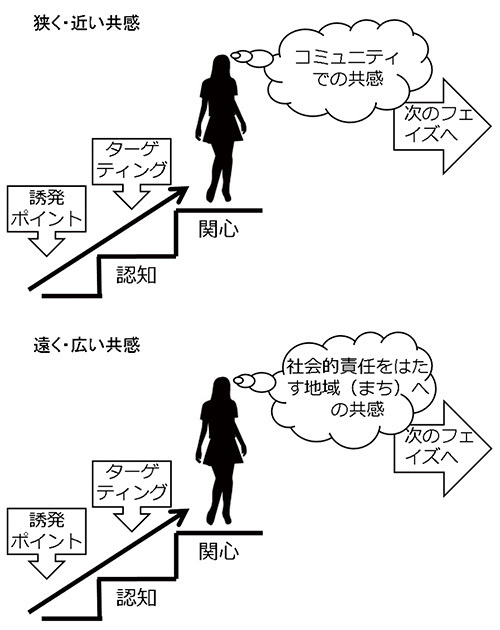

次に地域(まち)の外にいるターゲット人口についてオススメする力を考える

次に、地域(まち)の外に住む、ターゲットとなる人口について考える。ある地域(まち)がシティプロモーションを行なう際に、定住している人だけに、自らの地域(まち)に真剣(マジ)になってほしいわけではない。地域(まち)の外に住む人にも真剣(マジ)になってもらい、地域(まち)をオススメしてもらい、さまざまな形で地域(まち)に関わってもらえることがありがたいはずだ。

このことは、「新版にあたってのまえがき」に記した「関係人口」にも関わる。

しかし、世界中の人々すべてが、ある特定の地域(まち)に真剣(マジ)になり、ある特定の地域(まち)をオススメし、ある特定の地域(まち)に関与することはありえない。

そう考えれば「【誰に】真剣(マジ)になってもらうか」を慎重に考えなくてはならない。それがシティプロモーションにおけるターゲットという考え方になる。どのような人に地域(まち)に真剣(マジ)になってもらい、どのような人に地域(まち)をオススメしてもらい、どのような人に地域(まち)に関与してもらうか、もらえるかを考えなくてはならない。誰をターゲットとするかは地域(まち)の特性によるが、このことは以下の章で述べたい。

ここでは、その地域(まち)に公共交通機関を使って1時間以内に来訪できる人々のうち12歳以下のこどものいる人々をターゲットとしてみよう。

そのうえで、そうした属性を持つターゲットのサンプルをとり、アンケートを行なう。住民と同じように10から0までの11段階で、私たちの地域(まち)をどれほどの思いでオススメしたいと思うかを回答してもらう。

アンケート結果により、修正NPSをもとに、地域外ターゲットとなる人々の、私たちの地域(まち)をオススメしたいという気持ち。地域推奨意欲指数を計算する。

その地域推奨意欲指数と、別に調査して求めたターゲット人口との掛け算を行なう。これによって、地域外ターゲットの総体としてのオススメ力である地域推奨量が求められる。

地域外ターゲットの地域推奨量の計算式にはちょっとした工夫がある。地域外ターゲットによる地域推奨量をできるだけ大きくしようとすると、結果的にターゲットを十分に吟味するようになり、いつのまにかターゲット人口の最適化ができるというしかけである。

地域(まち)のプロモーション施策に比較してむやみやたらに大きなターゲット人口を設定すると、ターゲットの多くに情報が届かなくなる。結果として、ターゲット内で推奨意欲の小さな人が多くなり、指数はマイナスになってしまう。だから、ターゲットとなる人口は絞らなければならない。一方で、ターゲットを絞りすぎると、ターゲット人口はとても小さくなる。推奨意欲が高まったとしても、地域推奨量全体への影響は小さいものになってしまう。

地域(まち)の外に住むターゲット人口と、そのターゲット人口の推奨意欲の掛け算の結果をmGAPの要素とする。その過程で必要かつ十分なターゲットが設定されているか、そのターゲットに真剣(マジ)になってもらうためのプロモーション施策の規模・内容は適切か、を検討することができる。(図9)。

このようにして求めた地域外ターゲットの地域推奨量に、住民の総体としてのオススメ力である地域推奨量を加えることで、地域(まち)の地域推奨量全体が積算できることになる(図10)。

図9 域外ターゲットへのプロモーション

図10 地域推奨量の計算方法

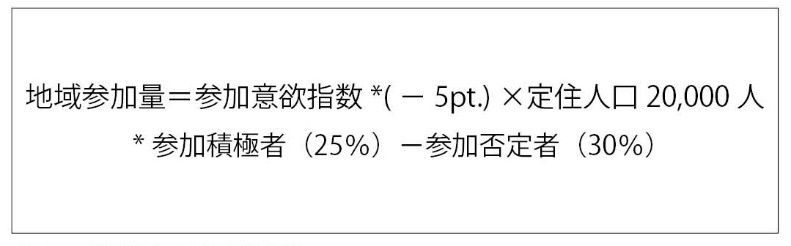

地域参加量=「地域(まち)のために働く力総量」を求める

次に、mGAPを測定する第二の要素である市民の地域活動への参加量について考える。実際の参加活動量を定量化して測定することは困難だ。そこで、参加の意欲を利用することにする。

参加の意欲を利用することは消極的に見えるかもしれないが、これも、工夫がある。参加の意欲が高いにもかかわらず、実際の参加が十分には見られないとすれば、それは、地域活動に参加しやすいデザイン(施策環境・条件)が不十分なのではないか。新たな参加者が参加しにくい活動が多いのではないかとも考えられる。あえていえば、地域参加のデザインについての課題を発見できる設問であるともいうことができる。

話を戻そう。mGAPの二つめの要素である地域参加量は、地域(まち)をよくするために活動したい、働こうという意欲の程度に、地域(まち)の定住人口をかけ算して求める。「地域(まち)のために働く力の総量」である。

まず、地域(まち)で活動したい、働きたいという意欲の程度である地域参加指数を測定する。これも、地域推奨指数の時と同様に、修正NPSを用いて求める。

地域活動とは何かは、それぞれの地域(まち)の特性で異なるだろう。それぞれに定めることが望ましい。あるいは、ざっくりと「地域(まち)をよくする活動をしたいと思いますか」でもいいだろう。その活動への参加意欲を10から0までのレベルで答えてもらう。

地域推奨指数の時と同様に、10から8を参加積極者、つまり「地域(まち)のために働こうとする人々」、5以下を参加否定者、「地域(まち)のためにあんまり働く気はない」人々とする。

地域活動への参加に否定的な人口、「地域(まち)のためにあんまり働く気はない」人々が、たくさんいるということは、地域活動による利益にただ乗りするフリーライダーが多いということだ。そうしたフリーライダーが目立てば、「地域(まち)のために働こうとする人々」の意欲も減退する。

結果として、「地域(まち)のためにあんまり働く気はない」人々の存在は、地域(まち)をよくする活動の拡大にはマイナスの影響を与える。そのため、ここでも、参加否定者=「地域(まち)のためにあんまり働く気はない」人々のパーセンテージを、「地域(まち)のために働こうとする人々」=参加積極者のパーセンテージから除くこととする。

これによって、参加積極者のパーセンテージから参加否定者のパーセンテージを差し引いた数字が参加意欲指数になる。

この参加意欲指数に定住人口を掛けることで地域参加量=「地域(まち)のために働く力総量」を求める。(図11)。シティプロモーションが地域(まち)に真剣(マジ)になってもらうしかけであることから、この地域参加量は重要な意味を持つ。

図11 地域参加量の計算方法

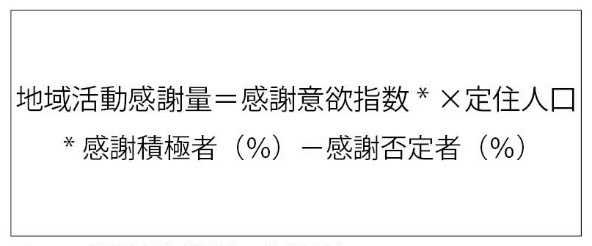

地域活動への感謝、「地域(まち)のありがとう総量」を定量化する

mGAPを計算する三つめの要素は、市民による地域活動への感謝量、「地域(まち)のありがとうの総量」である。

「地域(まち)のありがとうの指数」である地域活動への感謝意欲指数についても、地域推奨意欲指数や地域参加意欲指数と同じ考え方をとる。

10から8と答えた人々は、感謝積極者=「地域(まち)のために働いてくれてありがとう」と思う人々であり、5以下の数値を答えた人々は感謝否定者=「どうでもいいや」という人々である。 地域(まち)をよくしようとする活動を「どうでもいいや」と思い、感謝する気持ちのない人間が多ければ、地域(まち)のために活動をしている人々の意欲は損なわれ、マイナスの影響を与える。そのため、ここでも「どうでもいいや」=感謝否定者の比率を、「地域(まち)のために働いてくれてありがとう」=感謝積極者の比率から差し引くこととする。

これにより、感謝積極者のパーセンテージから感謝否定者のパーセンテージを差し引いた数字が感謝意欲指数となる。

この感謝意欲指数に定住人口を掛ければ地域活動感謝量、「地域(まち)のありがとう総量」が計算できる(図12)。

図12 地域活動感謝量の計算方法

計算されたmGAPでは、地域比較ではなく地域変化に注目する

ここまで述べた三つの要素、①地域推奨量=「地域(まち)をオススメする力総量」、②地域参加量=「地域(まち)のために働く力総量」、③地域活動感謝量=「地域(まち)のありがとう総量」を加えた数字がmGAP、修正地域参画総量となる。mGAPの計算例を図13に示した。

図13 修正地域参画総量(mGAP)計算例

図13の計算例ではmGAPは62万5000となった。実際にはそれぞれの地域(まち)の人口やターゲット人口により、62・5などに単位を変更し、運用を簡単にすることが望ましい。

mGAPの活用にあたっては注意が必要になる。

mGAPは、地域比較には役立たない。

mGAPの3要素、「地域(まち)をオススメする力総量」も、「地域(まち)のために働く力総量」も「地域(まち)のありがとう総量」も意欲を尋ねている。意欲の表明のしかたは、地域(まち)に住む人々の性格によって異なるだろう。引っ込み思案な人々が多い地域(まち)もあるだろう。積極的でノリのいい気質の多い人々が多い地域(まち)もあるだろう。

たしかに、志向や気質を分析し、補正変数をはじき出し、地域比較をすることもまったく不可能であるとはいえないだろう。しかし、それにどのような意味があるか。

地域(まち)には、それぞれのブルーオーシャンがある、それぞれの星座がある、それぞれのブランドメッセージがある。地域(まち)は自らに自信をもって進めばいい。

mGAPは、それぞれの地域(まち)でのシティプロモーションの目標設定や時間的推移による成果評価のために用いることが望ましい。

たとえば、図13で計算された62・5というmGAPを、毎年度10%向上させるという目標を設定し、それぞれの年度でチェックするために利用してもいいだろう。

あるいは、500人程度の比較的少数のシティプロモーションモニターを地域内外に置き、毎月や四半期などの短い頻度で、mGAPを計測する。これによって、短いスパンでのPDCAサイクル(27ページ)を回すこともできる。ロジックモデルを見直し、補完していくためにも、短いサイクルのPDCAは意義を持つ。また、短い間隔でのmGAPの計測は、突発要因を考慮に入れてシティプロモーションの成果を測るためにも有効に働く。

たとえば、シティプロモーションに関わる施策に努力していたとしても、地域(まち)に思いもしない災害・事件・事故が続くことがあるだろう。こうした際に、短い間隔でmGAPを調査することで、それらの災害・事件・事故のシティプロモーションへの影響を確認することができる。

推奨意欲、参加意欲、感謝意欲という、たった3問の質問項目だからこそ、アンケート対象者への負担が少なく、短い間隔での、頻度の多い質問にもストレスなく答えてもらえるだろう。

ここまで、シティプロモーション施策の定量的評価として修正地域参画総量指標mGAPを提案した。

この提案は、シティプロモーションの目的を定量化するための試みである。このような手法により、シティプロモーションは「どうなったら成功なのか」を計測する。この問いを常に持ちながら、シティプロモーションに関わることが必要である。

第三章 ブランドストーリーが世界一のまちをつくる

シティプロモーションとは地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすしくみであると述べた。そして、それをどのように測るのか、mGAPという指標によって提案した。

第三章以降では、地域(まち)に真剣(マジ)になる人を、どうすれば増やせるのかを考えていく。

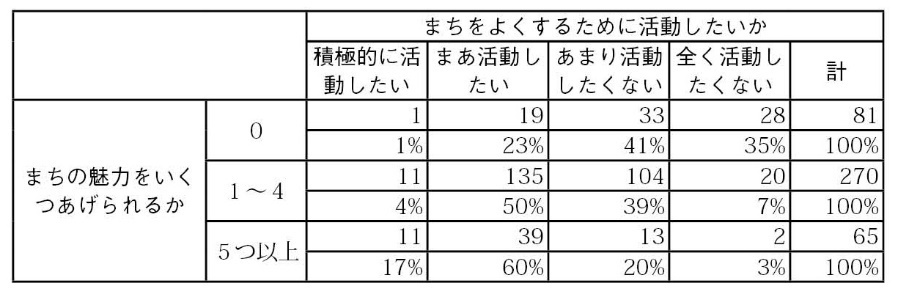

そのことを考えるために、小規模だが興味深い調査結果がある。私が2013年にインターネットを利用して調査したものである。住んでいる地域の魅力をいくつ挙げられるかを尋ねた設問に回答した406人のうち、81人が「ひとつも挙げることはできない」と答えている。一方で、5つ以上挙げられると答えた者も65人いる。そのうえで、それぞれの人々に「あなたはまちをよくするために活動したいと思いますか」と尋ねたところ、魅力をひとつも挙げられない者の4分の3がまちをよくするために活動したいと思わず、5つ以上の魅力を挙げられる者の4分の3が地域(まち)をよくするために活動したいと答えている(図14)。

図14 魅力認知と活動意欲

地域(まち)の魅力を十分に理解していることが、地域(まち)に参画しようとすることにつながっている傾向がみてとれる。

シティプロモーションにおいて、なぜ地域(まち)の魅力の発信や魅力の理解を促そうとするのか、ここに答えがある。つまり、シティプロモーションにとって、地域参画総量を大きくするために有効な手段だから地域(まち)の魅力発信や理解の促進を行なう。逆から見れば、地域(まち)の魅力の発信そのものがシティプロモーションの目的ではない。

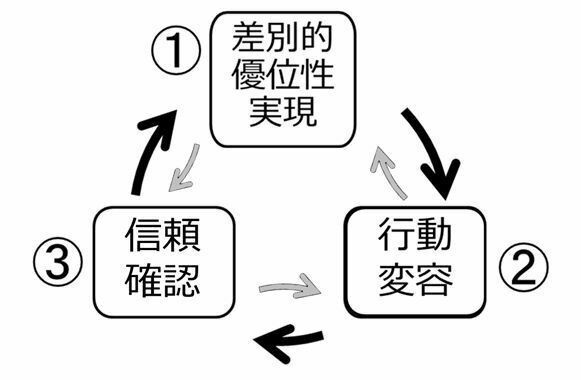

地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすためには、地域(まち)が魅力的になる必要がある。どこにでもある地域(まち)ではない魅力的な地域(まち)。地域(まち)をかけがえのない存在にすることが必要になる。地域(まち)の差別的優位性を明らかにして、他の地域(まち)に比較して突出させることが必要になる。いわば、自らの地域(まち)を世界一の地域(まち)にする、それに平行して、地域(まち)に関わる人々の気持ちや行動を変えていくことが求められる。そのうえで、地域(まち)に関わる人々が「私たちは正しい方向に進んでいる。」という思いを持ち、地域(まち)の魅力を育て、培うことが重要になる。

この、差別的優位性の実現→関係者の行動変容→信頼の確認という流れ(図15)は、ブランド化を実現するとりくみである。このうち、信頼の確認については、すでに述べたmGAPによって可能となる。つまり、地域(まち)をブランド化することが、地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすことに大きな意義を持つことになる。

図15 ブランド化の流れ

一方で「魅力のブランド化などは不要だ。人の熱い気持ちが大事なのだ。」という意見がある。後半部分に共感するところはある。しかし、全体としてのその発想は、地域活動と呼ばれるものに熱心な人々だけが、納得しやすい議論ではないか。地域活動に熱心な人々の多くが、その他の人々の「平熱」がそれほどは高くないことを忘れている。時には、地域活動に熱心ではない平熱の人々に批判的になりさえする。しかし、実のところ、地域(まち)に住む、地域(まち)に関わる人々の多くは、それほどに地域活動に対して、触れれば火傷するような熱い気持ちで、関わっても関われてもいない。そうした人々が「平熱」のまま、あるいは「平熱」を0・1度だけ上げて、地域(まち)の魅力を築いていくしくみが求められる。

だからこそ、本書では、シティプロモーションの目的を、地域参画「総量」の向上とした。その総量には、地域活動への参加というものだけではなく、「平熱」の低い人でも関われる推奨、感謝というとりくみを加えた。

世界一の地域(まち)をつくることは、地域(まち)の魅力をブランド化することは、ブランド化する過程を上手に活用することは、「平熱」の人々の体温をわずかでも上げることに役立つ。

もちろん、地域(まち)の魅力をブランド化すること、そのものが目的ではない。地域(まち)に関わる人々による地域参画総量の向上が目的である。しかし、そのために、少なくとも「平熱」の人々が、地域(まち)を推奨したくなるために、地域(まち)を語りたくなるために、地域(まち)を支える人に感謝したくなるために、世界一の地域(まち)をつくることは意義がある。

地域魅力創造革新スパイラルという考え方

それでは、差別的優位性を実現していこう。そのために必要なモデルが地域魅力創造革新スパイラルになる。地域魅力創造革新スパイラルは発散→共有→編集→研磨という各ステージを共創エンジンによって、らせん状に回転させていくことで実現する(図16)。

図16 地域魅力創造革新スパイラル

地域魅力創造革新スパイラルは、サイクルを一周させれば、それで差別的優位性が実現できるわけではないことを意味する。スパイラル、つまりらせん状に、このサイクルを繰り返していくこと、また、多発的にさまざまなところでサイクルを回していくことが、差別的優位性を確立させ、確信することにつながることを示している。

まず共創エンジンについて検討しよう。すでに述べたように地域は市民を主権者とし、議会・行政、地域企業・ソーシャルビジネス、NPOを代理人として経営されるものである。そうであれば、地域の魅力も行政だけでつくっていくはずはない。市民と、企業と、NPOとの連携・共創によって築いていくことが当然である。

共創エンジンという考えかたは、シティプロモーションが行政の施策にとどまるものとされ、本来の主権者である市民を顧客としてしか考えない傾向が見られることへの批判にもつながっている。

しかし、図16でも示したように、共創エンジンを表す矢印が、各ステージに向かうにつれて大きくなることにも注意してほしい。共創エンジンは常に最大出力で動くわけではない。無理せず、徐々にパワーアップしていくほうがいいだろう。シティプロモーションというカタカナを最初から自分の問題として考えられる市民は少ない。地域企業・ソーシャルビジネス、NPOもそれぞれに第一義とするしごとがある。行政が、共創エンジンが求められるから、市民参加が大事だから、皆さんに参加してほしいというのは本末転倒だろう。「この商品を売りたいから買ってください。」という商人は成功しない。

共創エンジンが徐々に大きくなっていくことは、関与するメンバーが増えること、増えなければならないことを示す。あわせて、ステージごとに、関与者が学び、育つことを表している。この学び・育ちがどのように行われるかも、これからのページで考えていく。

シティプロモーションというカタカナを最初から自分の問題として考えられる市民は少ないと述べた。それでも、地域(まち)の魅力を考えたいというところから考えれば、少数でも参加してくれる市民はいる。特に、最近転入してきた市民への呼びかけを行いたい。転入してきた市民は、この地域(まち)を選んだ市民である。その選択は、あるいは必ずしも積極的なものではなく、消極的に、しかたなく選んだものかもしれない。しかし、選択は正当性を求める。こういう理由があったから、この地域(まち)に住むことにしたという自分への納得がないまま、地域(まち)に暮らすことはストレスだ。行政は、理由を求める市民とともに、まず、最初にある発散のステージをクリアしてくことが必要になる。

その後、どのようにして共創エンジンの出力を強めていくか。それは、次章で紹介するメディア活用戦略モデルを適切に実現していくことで達成される。

一人、100の魅力を考えると、まちの風景が変わる [第1ステージ 発散]

地域魅力創造革新スパイラルの最初のステージは発散である。発散ステージは、自らの地域(まち)の選択に正当性、自らへの納得を求める市民を中心に、当初は行政が水先案内を務めて進められる。このステージで重要なことは「過剰」である。

参加者は、自らが住む、あるいは関わる地域(まち)の魅力を示す。その数は、5や10ではない。一人、50から100という過剰な魅力の提示が求められる。しかも、「ひと・もの・こと・ところ・しごと・わざ・くうき・かこ・みらい・きかい(機会)」のすべての種別から提示しなければならない。

普段から魅力として意識している人物(ひと)、事柄(こと)、物品(もの)や、観光地として挙げられている場所(ところ)、誇るべき歴史(かこ)だけでは、ひとりひとりの参加者が。それぞれ100という魅力を上げることは難しい。あえて、それだけの過剰な数の魅力を挙げるように強いることで、参加者は、あたりまえになっている魅力にとどまらない、毎日の暮らしや、個人的な思い出から魅力を紡ぎだす。また大雑把に捉えていた魅力を細分化し、一つ一つをしっかりと見極めようとする。

今までは魅力として意識できていなかった、ある日の光景が、目の前にある顔が、過去の経験が魅力として立ち現れてくる。そのゆえに、このステージでは地域の魅力の発見と共に「異化」が起きる。ちなみに、異化とは芸術理論であるロシアフォルマリズムに言うオストラネーニエという語の訳語である。自動化し無意識化した日常生活を支える日常言語を打破して、世界をあらためて明らかに見ることを可能にする「詩語」のもつ機能として紹介されている。言い換えるなら、脱臼作用ということもできる。あたりまえになっているものを再確認させる働きを指している。

あたりまえであったものが、あたりまえでなくなる。いつもの顔が、異なった表情を持ったものとして見えてくる瞬間である。毎日歩いていた道が、魅力に溢れたものとしてキラキラした姿を見せてくる。

ここには、参加者の学びと育ちがある。共創エンジンを強く大きくしていく手だてである。教えられるのではなく、強いられることによって自発的に育つという、一見矛盾したしくみがそこにある。

発散のステージには一つの重要な制約がある。このステージでは、地域のダメなところを述べないという決めごとである。課題に目をふさぐと言うことではない。順序の問題である。最初は魅力から考える。まず明るいところを見つけることでエンジンが動き出す。課題について考えるステージは別にある。

具体的な事例を挙げれば、栃木県宇都宮市がシティプロモーションの一環として行った宮カフェワークショップ(図17)がある。ここでは、創造ボランティアが、いくつかのグループをつくった。そのうえで、次々とグループメンバーが変化することによって、さまざまな意見が発散されるワールドカフェ方式というワークショップ形式も用いられた。

図17 宮カフェでのワークショップ(宇都宮市週間UP通信ウェブサイトから)

また、那須塩原市では、定住促進実行部隊SPACという部局横断若手職員グループを中心に、市民やメディア関係者、地域おこし協力隊員などがそれぞれ20の魅力を発散させるワークショップを行った。こうしたメンバーの多様性も魅力の発散には意義がある。

仲間と共に地域の潜在力を見つけよう [第2ステージ 共有]

次のステージは、共有のステージである。

ここでは、発散された魅力をことばだけのものに終わらせず、体験・経験とする。しかも、それらを個人としての体験・経験にとどめず共有した体験・経験とする。

魅力として挙げられた物品(もの)を、何人かで実際に見る、使う。

魅力として挙げられた人物(ひと)に、何人かで実際に会い、話を聞き、立ち居振る舞い・所作を見る、ここでは、その人物(ひと)から、手ずから何らか教えられることもあり得るだろう。

魅力としてあげられた場所(ところ)に何人かで出かける。そこで見たもの、聞いたもの、嗅いだもの、触ったものについて述べあう。

魅力として挙げられた事柄(こと)について共に学ぶ。祭りのように繰り返される事柄(こと)もある。すでに失われた事柄(こと)もある。それぞれに、それらの事柄(こと)がどのように成り立っているのか、成り立っていたのかを考え、それを共有する。そこには、失われた物品(もの)、人物(ひと)、場所(ところ)とともに、今に続く歴史(かこ)が見えてくる。

自らが発見し、異化した地域の魅力が、また異なった目によって見極められ、さらに新たな相貌そうぼうを示す。いずれもが、この共有ステージに関わった人々の学びと育ちに大きな意味を持つ。

さらに、共有ステージの参加者が積極的に情報を発信するしかけを設けることが望ましい。参加者が、見たこと、聞いたこと、感じたことを、ソーシャルメディアなどを通じて発信することで、共有ステージでの共創エンジンは力を強める。

ここまでのステージは地元学ということばで述べられるものと共通する部分が多い。地元学ネットワーク主宰の吉本哲郎氏は「『地元学』は地元に学ぶことである。ないものねだりをやめてあるものを探し、地域の持っている力、人の持っている力を引き出し、あるものを新しく組みあわせ、ものづくり、生活づくり、地域づくりに役立てていく。それぞれの風土と暮らしの成り立ちの物語という個性を確認し、大地と人と自分に対する信頼を取り戻し、自分たちでやる力を身につけていく。」(Civil Engineering Consultant VOL.233 October 2006)と述べている。ここでは、地元学として紹介されたとりくみを、地域イメージのブランド化に必要なステージという視点から眺めている。

発散のステージは、少数ながら必ず存在する、意欲ある市民が担うステージである。共有のステージでは、参加しやすく、楽しみを感じられるものとして的確にデザインすることで、より多くの参加者が得られる。

近年、オープンストリートマップをつくるとりくみがさまざまな地域で行われている。オープンストリートマップ・ジャパンのウェブサイトでは、オープンストリートマップを「道路地図などの地理情報データを誰でも利用できるよう、フリーの地理情報データを作成することを目的としたプロジェクトです。誰でも自由に参加して、誰でも自由に編集でき、誰でも自由に利用する事が出来ます。」としている。

ウェブサイトにはマッピングパーティが紹介されている。マッピングパーティは、魅力となる場所(ところ)の「一か所ずつターゲットにして、楽しみながら 自由な地図である オープンストリートマップに書いていく」(同上サイト)ものである。ここで作られた地図は誰にでも使えるものになる。地域魅力創造革新スパイラルの共有ステージを実現しつつ、地域の潜在力を深めることになる。まさに、楽しみを感じられる魅力の共有として的確にデザインされた施策と考えられる。

那須塩原市では、SPACやメディア関係者、地域おこし協力隊員、市民たちが、発散された魅力の確認・共有のためにキャラバンを何回か行った(図18)。水に恵まれなかった那須塩原を農地として開拓することを可能にした疎水、水門。本州一の生乳生産量を基礎に希少なチーズを生産している方、オリンピックに出場経験がある馬術選手兼牧場主、歴史のあるワイナリー、若者が東京からわざわざやってくるカフェ、高校で農業経営を学ぶ生徒たちによるレストランなどなど。那須塩原イコールリゾートという平板な理解ではない魅力の共有が行われた。私も同行したが、参加者のみなさんの笑顔やことばには、たしかに魅力を共有する喜びを感じることができた。

図18 那須塩原市キャラバン

静岡県富士市では、富士市ブランドプロジェクトの一環として、ワーキングメンバーを中心とした、魅力共有キャラバンツアーを行った。地域(まち)の魅力を訪れるツアーコースをつくるにあたり工夫したことがある。各メンバーが挙げた地域(まち)の魅力のうち、二人以上があげた魅力については、あえて訪問先から除外したことだ。そのため、それぞれ一人からしか挙げられなかった魅力を訪問するツアーを組むことになった。

このことによって、キャラバンツアー参加者にとって新たな魅力が発見でき、参加者が地域(まち)について語れる幅を大きく、深く(deep)することができる。キャラバンツアーでは、写真を共有するソーシャルメディアであるインスタグラムに、何についての写真であるかを示すハッシュタグとして「富士deep」を添えてツアー中の写真をアップするようにした。インスタグラムで写真を見た人々にも、富士市のdeepな魅力が共有される。

地域魅力創造のために、市民やステークホルダーの力を育てる。量だけではない、質としても共創エンジンを強化するとりくみである。

市民が向かう星座をつくる、ブランドストーリー[第3ステージ 編集]

地域魅力創造革新スパイラルの3つめのステージは編集である。編集ステージは発散、共有ステージを基礎として、地域(まち)の魅力を「語れるもの」とするために重要なステージとなる。ここでは、過剰に発散され共有された個々の地域魅力が編集される。このときに必要な手段が物語形成である。

マーケティングの手法としてストーリーマーケティングというものがある。ストーリーマーケティングは、商品を売るにあたって共感を形成し、物語という付加価値によって購入意欲をひきだす考え方である。地域(まち)へのさまざまな参画を促すためにも有効な発想となる。

編集はさらに細かい6つのステップによりできている。①ペルソナが幸せになる物語づくり→②魅力群への名付け→③ブルーオーシャンの発見→④差別的優位性の表現としてのブランドアウトプット案の提起→⑤ワイガヤによるブランドアウトプットへの当事者化→⑥責任を背景にしたブランドアウトプット決定、の6ステップである。それぞれのことばの意味は次で述べる。

物語を生きる人、ペルソナを設定する

仮想された人物であるペルソナが幸せになる物語づくり、つまりストーリー・テリングのステップは、発散・共有された多種さまざまな魅力を十分に確認し、その地域(まち)だからこそ幸せになれる人、その地域(まち)だからこそ野望を実現できる人を、ペルソナとして設定するところから始まる。ペルソナとは、具体的な人物設定である。名前、性別、年齢、仕事、世帯年収、居住地、出身地、家族構成、趣味、大事にしていること、悩みまたは課題、希望・野望を具体的に示す。少年Aではなく、あり得る名前を設定し、想像力のきっかけとする。性別も、男性・女性以外に多様な性自認などの設定もありえるだろう。年齢も30歳代後半という曖昧なものではなく36歳のように具体的なものにする。仕事、居住地、家族構成、大事にしていることなども、その人物を明確に想像しながら具体的に考える。

図19 ペルソナ イメージ図

ペルソナが地域(まち)を生きる

次に、そのペルソナを動かす。発散・共有された地域(まち)の魅力を十分に活用して、幸せになる、希望・野望を実現する物語を十分な数、たとえばペルソナ一人あたり20の魅力を使ってつくりあげる。あわせてペルソナが地域に関与できる機会も設定する。ペルソナが希望を実現するストーリーを考えるなかで、地域(まち)に埋め込まれた物語が顕在化する。思いを背負った人がどのように地域(まち)の魅力を巡るのか、地域(まち)に関わるのか、巡り、関わることによって、各々の希望を実現するのか。おそらく希望は一直線では実現できないだろう。いくつかの紆余曲折があり得る。しかし、それぞれの難所で、地域(まち)の魅力や関与する機会がペルソナを支え、励まし、癒やす。その魅力や関与によって、ペルソナは再び歩き出す(図20)。その時の状況に想像力を働かせ、ペルソナの歩みを描く。それがペルソナを動かすということだ。地域(まち)の魅力や機会はただそこにあるものではなく、人が生きることによって現われるものだ。その地域(まち)の魅力や関与する機会があるからこそ、希望を実現する物語がつくられる。

図20 物語 イメージ図

これが地域(まち)の差別的優位性となる。その地域(まち)ならではのライフスタイルを表すブランドストーリーになる。

そのありさまを、写真と文章で紹介していくことで、地域(まち)のブランドブックをつくることもできる。散在した魅力をただ並べることや、食品・見どころ・歴史などのようにカテゴリ別に掲載するのではなく、地域(まち)の魅力を生きる、思いある人々の「物語」が地域(まち)の力を伝えることができる。ブランドブックの他に、ブランドストーリーを基礎にした動画やウェブサイト、マップ、ゲーム、アニメなどのアウトプットをつくりだすこともできるだろう。ブランドメッセージもそうしたアウトプットのひとつとして考えることができる。

ペルソナを幸せにした魅力群が地域(まち)の力

ペルソナの数だけ魅力の集合、いわば魅力群が生まれる。そして、アウトプットを生み出すために次に行なう作業のステップが、それぞれの「魅力群への名付け」である。このときに留意することは「ペルソナが希望を実現するために関わった魅力や関与機会の群れを『地域(まち)の力』として名付ける」ということである。ペルソナが希望を実現することができた魅力や関与機会の群れを、たとえば「先人たちが拓き、今も地域(まち)の水を豊かにする疎水を守れる力」と名付け、「地域(まち)へのIターン、Uターンを歓迎し、新たなとりくみに寛容に接することのできる力」と名付け、「常に人を応援し、優れた人を讃えられる力」として名付ける。私たちの地域(まち)にはどんな力があるのかを確認する作業でもある。

誰も泳いでいない海を見つける

魅力や関与機会の群れへの名付けの次には、ブルーオーシャン発見のステップがある。一つ一つの力や機会であれば他の地域(まち)にもある力かもしれない。しかし、3つ、4つ、5つの力や機会が重ねられれば、他の地域(まち)にはない、ライフスタイルとしての差別的優位性となる、複合体としての力が発揮できる場所が見えてくる。その地域(まち)が、どの地域(まち)にも負けない世界でたった一つの場所が見えてくる。

まだ、他の誰も泳いでいない青い海、ブルーオーシャンを発見することができる。差別的優位性の構築とは、この青い海の発見である。他の地域(まち)よりも高い行政サービスの提供を競い続けるような、誰でもが泳げる海で優位を得るために血で血を洗うようなレッドオーシャン(血で染まった赤い海)で優位を実現するのがシティプロモーションにおける差別的優位性の構築ではない。私たちの地域(まち)はどのようなブルーオーシャンとしてのライフスタイルを持っているのかを示すことが差別的優位性の実現である。

ブランドストーリーを基礎に地域(まち)が持つ可能性を示すアウトプット提起

編集の次のステップは、ブランドストーリーを基礎にした差別的優位性のアウトプット案の提起である。ここではわかりやすいように、ブランドメッセージを例にしよう。しかしブランドストーリーのアウトプットはブランドメッセージには限らないことには留意してほしい。

ブランドメッセージはキャッチフレーズではない。覚えてもらいやすい語呂のいい、なんとなくおしゃれなことばを、地域(まち)の特徴に関わらせて(時にはそうした関係さえも不明確に)造語する、そうしたことがブランドメッセージ案の提起ではありえない。

ブランドストーリーのアウトプットとしてのブランドメッセージとは、地域(まち)の複数の力をもとに、地域(まち)が世界一になれる可能性を持つことばである。

ブランドストーリーのアウトプットとは、未来に向けた、地域内外の共感を獲得できる表現である。

ブランドストーリーのアウトプットとは、地域(まち)は「どうなっているのか」のではなく、地域(まち)は今持っている力を基礎に「どうありたいのか」を示す表現である。

ブランドストーリーをアウトプットするとは、地域(まち)の魅力である個々の星への名付けを行なうことにとどめず、星々を組みあわせた新たな星座を、私たちが向かう地域(まち)の未来として描き出し、名付けるとりくみである。

たとえばブランドメッセージとは、「すでに」ではなく「未だに」を示したことばでもある。だからこそ、地域(まち)に関わる人々による参画が促される。

このようにブランドストーリーは、あくまで可能態であり、まだ未達成な状況を示すことになる。地域魅力創造革新スパイラル「研磨」ステージの課題解決サイドで、この欠けている部分を示す。それによって、市民の参画を呼び込むことができる。すでに到達し、満足している状況であれば、改めての参画は必要ない。

図21は、ブランドストーリーのアウトプットの一つである栃木県那須塩原市のブランドメッセージだった「チャレンジing那須塩原」を、ここまで述べたステップにより表現したものである。3人のペルソナが、那須塩原の多彩な魅力を活用し幸せになる。その3つの物語に用いた魅力群を「力」として表現する。表現された力を重ね、ブランドメッセージとしての「チャレンジing那須塩原」ということばを紡ぎだす。那須塩原市における実際のブランドメッセージは直接にこのままの形で作られたわけではないが、考え方としては大きな隔たりはない。

図21 ブランドメッセージ構築事例

ブランドメッセージは構造により支えられる

ここからしばらくはブランドストーリーのアウトプットの一つであるブランドメッセージに焦点を当てる。ブランドメッセージ以外のアウトプットにも援用できるだろう。

ブランドメッセージは一つの文である。しかし、構造でもある。世界一になり得る力を端的に表したメインメッセージがあり、そのメインメッセージを支えるサブメッセージがある。さらにメインメッセージ・サブメッセージの意図するところを明確にするボディコピーが添えられる。この構造によってブランドメッセージが意義を持つ。一つのメインメッセージだけでは十分に認識できない差別的優位性も、サブメッセージとボディコピーにより明らかになる。(図22)

図22 ブランドメッセージ構造

那須塩原市のブランドメッセージ「チャレンジing 那須塩原」も、このメインメッセージだけでは十分な差別的優位性を理解できない。しかし、サブメッセージである「一歩踏み出す人を応援するまち」があり、「『立ち向かうユウキ』『乗り越える強いココロ』『きり拓くチカラ』僕らは、先人からフロンティアDNAを受け継いでいる。だからこそ、新しい世界に挑み、チャレンジする人を応援できるのである。」とのボディコピーが添えられて、意味は明確となる。同じように「挑戦する地域(まち)」があったとしても、那須塩原市の「チャレンジ」とは異なるだろう。ここにしかないブルーオーシャンは明らかだ。

大阪府河内長野市では2015年に都市ブランド検討会議を開催した。市民30名ほどが1年間にわたり、魅力を発散し、共有を行い、地域(まち)の魅力に基づく物語を作成した。そのうえで、都市イメージとブランドメッセージの体系図及び都市ブランド推進プラン骨子案を発表している。そこでは「自然と背中あわせ ちょうどええやん 奥河内」「一緒に育ったらええやん!」「お母さんが元気になれる お母さんをほめてあげるまち」「難波まで30分 ムラにもマチにもなる 人と自然が共存するまち」「安らぎと安心に包まれるまち」「自然を感じる子育て」「田舎と都会 どっちもほしい 欲張りな人に」「肩こらんし すっぴんでええし 普段着でいれる」「ふるさと回帰 なんだか帰りたくなる」というイメージ群が提示されている。ブランドメッセージとサブメッセージ、ボディコピーという形ではないが、構造としての都市ブランドが提起されていると言えるだろう。

人が地域(まち)を選び、地域(まち)が人を育てる

シティプロモーションにおいて、「選ばれる地域(まち)づくり」ということばが述べられることがある。たしかにそうした認識は必要だ。しかし、こうした構造に支えられたブランドメッセージを基礎においたシティプロモーションは、「選ばれる地域(まち)づくり」にはとどまらない。

われわれの地域(まち)は「こうした地域(まち)になる力を持っている、私たちの地域(まち)はこういう地域(まち)になろうとしている」。その未来への思いをブランドストーリーのアウトプットによって高く掲げる。ブランドストーリーを基礎においたシティプロモーションとは、そのストーリーに共感するものにこそ、この地域(まち)に定住し、来訪してほしいという思いを示す。いわば、「地域(まち)が共感する人を選ぶ」という側面を持つ発想である。

ことばづくりをプロに任せるという意味

ブランドメッセージ案そのものは、コピーライターなどのプロフェッショナルによって提起されることもある。言葉を磨くために学び、経験してきた力は貴重だ。しかし、条件がある。ここまでの、発散、共有、編集の各ステージ、各ステップにきっちりと寄り添っていなければならない。たとえ、著名なプロフェッショナルであっても、ここまでのステージ、ステップに関わりなく、唐突に現れ、従来からの陳腐化したイメージのままに作られたことばは、たとえきらびやかなキャッチフレーズにはなっても、ブランドメッセージとしての納得を得られない。

むしろ、地元に関わるプロフェッショナルが、各ステージ、各ステップに寄り添いながら、メインメッセージ、サブメッセージ、ボディコピーという構造に支えられたことばを紡ぐこと、星座を描き名付けることが望ましい。参加者が、その姿を間近でしっかりと見聞きすることは、地域(まち)についての大きな学びにもなる。

ブランドメッセージ案の作成はロゴづくりなのか

また、ことばとしてのブランドメッセージと、それをあしらったビジュアルデザインとしてのロゴを混同してはならない。ビジュアルとしてのデザインには大きな力がある。大きな力があるからこそ、ビジュアルデザインとしてのロゴが先行もしくは並行すれば、せっかくの編集の成果であるブランドメッセージがないがしろになる。まずは、しっかりと、ブランドメッセージ案を地域(まち)の持つ複数の力の複合体として、向かうべき星座を示すことばとして提起する。ビジュアルデザインとしてのロゴは、編集のすべてのステップがいったん終了した後に、改めて製作すればいい。それによって、多段階の「当事者化」も可能になる。

地域(まち)に生きる人々を当事者化させるワイガヤ現場

ブランドメッセージ案の提起に続く、編集ステージの次のステップが、地域(まち)のステークホルダーによるワイワイガヤガヤ、つまり、ワイガヤによるブランドメッセージへの「当事者化」である。

このステップは共創エンジンの強化にも関わる。発散ステージは、きわめて限られたメンバーが担っていた。共有ステージではより多くの参加者が期待された。編集ステージのワイガヤのステップでは、さらに参加する人々を増やすことが望ましい。参加者を増やす手法であるメディア活用戦略モデルの詳細については次章で述べる。ここでは、ワイガヤをについてのみ書いてみよう。

自分の問題として、地域魅力創造やシティプロモーションを考える市民やステークホルダーは初めの段階では多くはない。したがって、ブランドメッセージ案はまずは少数の参加者及び伴走する専門家によって提起される。たしかに、発散ステージや共有ステージで、また編集ステージのここまでのステップで、地域(まち)の魅力を作り出し、地域(まち)の力を強くすることに関心を持った人々は多くなってきているのも事実だが、これだけでは十分な共創エンジンとはならない。共創エンジンは徐々に駆動力を高め、当事者を増やしていかなければならない。そこで、提起された複数のブランドメッセージ案を地域(まち)のワイガヤ現場に投げ込むことが有効であり、意義を持つ。

地域(まち)のワイガヤ現場とは、たとえば、町内会の寄り合いであり、生涯教育や地域スポーツの場であり、PTAの集まりであり、高齢者の集いであり、首長と語る会であり、地元出身選手の壮行会であったりする(図23)。その最後の10分、20分を使って、ブランドメッセージ案を示してみる。ブランドメッセージ案を日常化する試みである。もう少し時間があれば、複数のブランドメッセージ案について意見交換できるとなおいいだろう。

図23 ワイガヤ現場

ただし、「私はこれが好き。」「このことばの雰囲気がいい。」を聞くのではない。「このブランドメッセージであれば、私は、その実現に、このようにして貢献できる」「貢献したい」。そうした意見や議論を誘い出すとりくみが求められる。どのブランドメッセージであれば自らが関与しやすいかという触発装置としての機能に注目することが望ましい。その過程で、当事者化のデザインが必要となる。地域(まち)に関わる学びをさらに誘うしかけでもある。議論は短時間でも構わない。ワイガヤの目的はブランドストーリー、そしてそのアウトプットをつくりだす現場に関わったという市民の当事者化であり、詳細な議論や決定ではない。

地域魅力創造革新スパイラルはレイヤー(層)構造で動かす

意見や議論を誘いだした側は、誘い出されたものを見逃さず、記憶し、記録する。そして、責任を背景にしたブランドストーリーのアウトプット決定の場に、フィードバックしていくことが求められる。編集ステージの最後のステップである。

地域(まち)のなかでさまざまな決定権や強い影響力を持っている人々が、責任を背景にブランドストーリーのアウトプット決定の場に集う。責任を背景にしたアウトプット決定の場とは、地域(まち)のなかでさまざまな決定権や強い影響力を持っている人々を当事者化する装置としての場である。責任を背景にしたブランドストーリーのアウトプット決定の場は、地域魅力創造革新スパイラルを進捗させる第一層としても考えられる(図24)。

図24 地域魅力創造革新スパイラルのレイヤー概念

たとえば、富士市ブランドプロジェクトには、第一層として富士市シティプロモーション懇話会がある。富士市シティプロモーション懇話会は、市長、議長、商工会議所会頭、商工会長、農協組合長、教育長、社会福祉協議会会長、町内会連合会長、生涯学習推進会連合会長、観光ビューロー専務理事、NPOオール富士さん!代表、静岡新聞社論説委員、富士ニュース社編集長という多士済々をメンバーとする。これらの人々が組織した富士市シティプロモーション懇話会が最終的にブランドメッセージを決定する。これにより形のうえで民主主義正当性をもつ市長、議長を中心とする組織に責任を負わせることになる。彼らに責任を負わせることにより、市長、議長らにブランドストーリーに向けた活動を強いることにもつながる。市民が徐々にその数を増やして参加し、形成したブランドストーリーを着実に実現させるためのしくみである。

もちろん、こうした責任を背景にしたブランドストーリーのアウトプット決定の場は、それまでの発散ステージ、共有ステージ、編集ステージのここまでのステップに対し、無関係に、超然としてアウトプットを決定するわけではない。

第二層としてシティプロモーションを実務的に担う人々は、責任を背景にしたブランドストーリーのアウトプット決定の場のメンバーに発散ステージ、共有ステージの情報を常に提供し、市民やステークホルダーによるワイガヤのありようを示すことが必要になる。

また、実際のブランドストーリーのアウトプット決定にあたっては、第三層の存在が意義を持つ。第三層とは、多様な実験的とりくみの場である。たとえば、学生のようなこれから地域(まち)を担う人々に、シティプロモーションに積極的に関わってもらい、さまざまなとりくみをスモールドゥとして実践してもらう。それによって、地域(まち)の雰囲気がわくわくしたものになる。そこでの知見も、第二層にどんどんと伝えていく。ブランドストーリーのアウトプットを机のうえの仕事にさせないためにも有効になる。

第三層での実験的とりくみを第二層の実務的とりくみの刺激とし、第二層の実務的とりくみの現状、成果を第一層の責任ある場に伝え、逐次、確認を得る。この経過によって、地域(まち)のなかでさまざまな決定権や強い影響力を持っているメンバーに「私たちにもブランドストーリーについて責任がある」と意識させる。このことで「聞いていない」状況を回避し、次の、あるいは並行する研磨のステージがスムーズに運ぶことになる。

すべての事業をブランドストーリーで説明できるか[第4ステージ 研磨]

地域魅力創造革新スパイラルも4つめの研磨のステージを迎えた。研磨のステージは、2つの側面から成立する。個々の課題をブランドストーリーに沿って解決する課題解決サイド、個々の魅力や施策をブランドメッセージに関連づけ改めて磨きあげる魅力増進サイドである(図25)。

図25 研磨ステージの考え方

課題解決サイドから考えてみよう。課題解決サイドは、設定したブルーオーシャンで世界一の地域(まち)になる、そのために克服すべき課題を発見し、解決する側面である。覚えているだろうか。発散ステージにおいて、地域のダメなところを述べないという決めごとをした。その際に、これば「課題に目をふさぐと言うことではない。順序の問題である。」とも述べた。研磨ステージの課題解決サイドが、課題に目を開く機会である。お待たせした。ここではじめて課題解決がミッションとなる。

目を開くべき課題とは何か。ここで注意することがある。「なぜ、それが課題なのか」という問題である。

近隣の地域(まち)に比べて劣っているから課題なのではない、平均より低いから課題なのではない。中央政府の指示に応えていないから課題なのではない。ブランドストーリーをもとにしたシティプロモーションにおける地域課題とは、設定したブランドストーリーを実現できないから、ブランドストーリーに背いているから課題なのである。この地域(まち)は、どのようにして地域(まち)に関わる人々を幸せにするのか、それを示したブランドストーリーのアウトプットに応えられていないから課題なのだ。

未来に向け設定したブルーオーシャンを守り、世界一の地域(まち)になるために、その道ゆきを妨げる課題を克服する。そうした思いを背中に受けることで、課題解決への思いは強くなるだろう。そうした思いを持つことで、参加する人々や市民の、地域(まち)の未来に関わっての学びや育ちにもなる。

地域魅力創造革新スパイラルは、地域(まち)に真剣(マジ)になる人を、たえず増やしつづけ、地域(まち)の力=ソフトインフラを大きくするサイクルでもある。そのことを考えれば、参加する人々や市民の、地域(まち)の未来に関わっての学びや育ちには、とても大きな意味がある。

たとえば、「住めば愉快だ宇都宮」をブランドメッセージとする宇都宮市で、自転車の放置が目立ったとする。宇都宮市の「愉快」にとって自転車は重要な意義を持つ。それは「宇都宮愉快ポスター」の題材として、カクテル、ジャズ、餃子などともに自転車が採用されていることからも明らかだ。

宇都宮市で自転車が放置されていることは地域(まち)にとっての課題である。しかし、それは近隣の地域(まち)より放置が多いという理由で語られるべきではない。人口あたりの放置自転車数だけを理由に、地域(まち)の課題であるとすることも不十分だ。

宇都宮市は自転車を大事な要素として愉快な地域(まち)をつくろうとしている。それにもかかわらず、その自転車の放置が地域(まち)の人々の愉快を妨げてしまう。自転車も基礎として、ともに愉快な地域(まち)を築こうとする思いに、動きに、障りをつくってしまう。だからこそ、宇都宮市で自転車が放置されていることが地域(まち)の課題となる。

私たちが世界一の地域(まち)をつくろうとすることへの支障が地域(まち)の課題である。その課題を市民やステークホルダーの参画により解決していく。その思いを支えるものがブランドストーリーである。ブランドストーリーが異なれば、同じことがらへのとりくみ方、そのとりくみを行なう説明のありかたも違ってくるだろう。

すべてをブランドストーリーに紐づける・魅力増進サイド

研磨のステージのもう一つのサイドは、個々の魅力や施策をブランドストーリーに関連づけ、改めて磨きあげる魅力増進の側面である。

ブランドストーリーとそのアウトプットの新たな提起をもとに、ブランドの認知や関心を得るための施策が求められる。そうした施策を実現するなかで、市民やステークホルダーの地域(まち)への参画を促すことが大事である。

これらの多くは広報事業や情報発信事業としてみなされるだろう。しかしこうした事業を漫然と行なうのではなく、各事業が、ブランドストーリーの認知・関心の獲得にどのようにつながるのかを十分に意識し、磨きあげた事業として展開することが求められる。次章で紹介するメディア活用戦略モデルを十分に理解して進めることが求められる。

ここでは、地域キャラクターを例に考えてみよう。ブランドストーリーを提起した地域(まち)にとって、キャラクターはなんとなくつくるものではない。どこもキャラクターを作っているようだから、ここでも作ろうというものではない。

地域(まち)のキャラクターとはブランドストーリーを体現し、あるいはブランドストーリーを支え、ブランドストーリーの物語の中で生きるものだと考える。

なぜ「出世大名家康くん」なのか

浜松市のブランドメッセージは「出世の街 浜松」。だからこそ、浜松市のキャラクターは「出世大名家康くん」となっている。

浜松市を考えるときに常に「出世」を想起させるしかけである。出世大名家康くんは、二代目のはままつ「福」市長でもある。初代「福」市長はウナギイヌであった。なぜ、代替わりがあったのかは明らかだ。

浜松市のように、常にキャラクターがブランドメッセージを直接に表さなくてはならないということではない。宇都宮市のキャラクター「ミヤリー」はツイッターでは「ミヤリー☆毎月25日は愉快の日」という名前でツイートしている。またミヤリーは自らのフェイスブックでも、「宇都宮を,みんなで愉快なまちにして,みんなで盛り上げて,みんなで発信する『宇都宮プライド』プロジェクトの中で,平成23年7月に宇都宮市長から『特別PR担当』に任命されてガシガシに活動中。」と自己紹介している。ただカワイイだけではない、意味を与えられてこそキャラクターは有効になる。

一方で、直接にはシティプロモーションにつながらないように見える既存事業、新規事業は数多くある。新たにブランドストーリー、そのアウトプットが提起されたからといって、今までの施策・事業が、まったく新しくなるわけではない。

障害のある方の福祉を実現する事業、防災にかかる事業、産業を振興する事業、地域教育にかかる事業、スポーツを振興する事業、行政手続きを支援する事業、もちろん行政が行なうものばかりではない。地域企業が社会貢献として行なう事業、ソーシャルビジネスが地域(まち)の課題を解決しようとしてとりくむ事業、NPOとしてミッションをもって行なう事業、自治会・町会などの地域組織が行なうさまざまな事業、大学や教育機関が地域(まち)のために行なう事業……。

このように、地域(まち)を魅力的にしようとする事業、市民やステークホルダーの幸福を実現しようとする事業は枚挙に暇はない。それらの事業がシティプロモーションに無関係だとされてはならない。それらの事業もブランドストーリーに関連づけ、磨きあげることが期待される。

「出世の街」と「愉快なまち」ではスポーツを振興する意味が異なるはずだ。いわば「磨き粉」が違うわけだ。

異なったブランドストーリーのもとで行なう防災事業も福祉事業も、事業内容は大きく違わないかもしれない。であったとしても、「なぜ、その事業を行なうのか」を説明することばは異なることが望ましい。磨き粉が違うのだから、研ぎ味も違うことになる。

こうした作業を行なっていくことで、シティプロモーションが行政の一部局にとどまる仕事ではないとわかってもらうことができる。

行政内のさまざまな部局の施策、それに市民、地域企業・ソーシャルビジネス、NPOの行なうとりくみも、ブランドストーリーに示された地域(まち)の未来をつくるとりくみになり得る。

そうした行政組織内の、また多くのステークホルダーのとりくみをブランドストーリーに関連づけることで、ブランドストーリーや、そのアウトプットの認知や関心にもつながっていく。

宇都宮の空気は人を愉快にする

「住めば愉快だ宇都宮」というブランドメッセージを提起した宇都宮市は、愉快ロゴとして「○○○愉快だ宇都宮」という言葉を自由に使うことを認め、さらにロゴ画像を無料で制作する。結果として、ゴルフ場による「打てば愉快だ宇都宮」、プロバスケットボールチームによる「跳べば愉快だ宇都宮」、居酒屋による「飲めば愉快だ宇都宮」、ホテルによる「泊まれば愉快だ宇都宮」など数々の関連づけが行われた。宇都宮駅前には「食べて愉快だ宇都宮」「走れば愉快だ宇都宮」などの大きな看板も立てられている(図26)。世界でコーラを販売しているコカ・コーラ(株)でさえ、宇都宮では「飲むと愉快だ宇都宮」というロゴを用いて、コーラを売っているところがある。

図26 宇都宮駅前の看板

また、宇都宮市は「宇都宮が好きで、宇都宮を愉快にしていきたい」という想いを持つ人々を「愉快市民」として認定し、愉快市民証を発行している。これも人々をブランドメッセージの担い手として紐づける研磨ステージの一環である。2022年、愉快市民は9000人を超えようとしている。研磨のステージを通じて、地域魅力創造革新スパイラルを実現する共創エンジンが確実に力強くなっていく姿である。

シティプロモーションは、地域参画総量の増大が目的だ。

市民やステークホルダーなど多くの主体の活動をブランドストーリーに紐づけ、関連づけて、それぞれの活動の意義を明らかにすること。それによって、市民、地域企業・ソーシャルビジネス、NPOなどの積極的な活動を促すことにつながれば、大きな意味を持つ。

川崎市は「市民や民間の事業者、団体などが実施する、川崎の都市イメージの向上や市民の川崎への愛着や誇り(シビックプライド)の醸成につながる事業を広く募集し、『川崎市都市ブランド推進事業』として選定し、支援することにより、本市の都市ブランドの推進を図ります」とウェブサイトで述べていた。

その際に、ライフスタイルとしてのブランドストーリーへの紐づけが、さまざまな主体による活動へのレッテル貼りに終わってはならない。

その活動がなぜ、設定したブルーオーシャンで地域(まち)を世界一にすることにつながるのかを明らかにすることが必要だ。

それぞれの活動がどのように意義を持つかを理解し、その共感のもとで、ともに進むことが共創エンジンを強力なものにしていく。

地域(まち)がブランドストーリーをつくり、ブランドストーリーが地域(まち)を磨く

研磨ステージを図27による概念図で説明すれば、発散された魅力をもとにして、①地域(まち)の物語が形づくられる。②地域(まち)の物語から確認された力によってブルーオーシャンが発見され、それによりブランドストーリーが提起される。③提起されたブランドストーリーに関連づけ、磨きあげられながら、行政のメディア活用、行政のさまざまな施策、さらにさまざまな主体による活動が行われる。それらの活動は常に地域(まち)の魅力・物語にくるまれながら行われていく。ライフスタイルとしてのブランドストーリーをもとにしたシティプロモーションとは、そのような姿を示す。

図27 研磨ステージの概念図

地域(まち)の魅力がつくりだす物語を支えに、さまざまな主体がそれぞれに行なう、それでいて連携した活動によって、地域(まち)は世界一に近づいていく。そのためのしかけが研磨のステージである。

ブランドストーリーを使いこなす[再び発散ステージへ]

地域魅力創造革新スパイラルを「スパイラル」として述べたのだから、研磨のステージでは終わらない。研磨のステージでブランドメッセージに紐づけられた事業は、それぞれに磨きあげられ、地域(まち)の内外に発散されていく。最初に発見され、見直され、発散された地域(まち)の魅力も、ブランドストーリーやそのアウトプットという新たな彩りを持って、地域(まち)の内外に発散されていく。ペルソナが幸せになるために地域(まち)の魅力を組みあわせていく物語がブランドブックとして発散されていくこともあるだろう。愉快市民は積極的に宇都宮の魅力を語り、発散するだろう。それらはブランドストーリーを支え、作りだす力としてあらためて共有される。

本章では地域魅力創造革新スパイラルについて述べた。このことをブランドやロゴの作成方法の記述であると矮小化してはならない。ブランドストーリーのアウトプットはその作成過程、活用こそが重要である。

シティプロモーションはブランドメッセージやロゴの作成が目的ではない。アウトプット作成過程や活用を通じて多くのステークホルダーが地域(まち)の魅力に気づき、地域(まち)を語れるようになる。それによって、市民やステークホルダーによる地域(まち)へのさまざまな推奨、参画が可能となる。地域(まち)に真剣(マジ)になる人が増え、地域参画総量が増大し、地域(まち)の力=ソフトインフラである市民の力が発揮される。それによって市民の持続的な幸せを支える地域(まち)ができていく。くりかえそう。シティプロモーションの目的はブランドメッセージやロゴの作成ではない、シティプロモーションの目的は、その地域(まち)ならではの差別的優位性であるライフスタイルを示すブランドストーリーの提起をテコとした、地域(まち)に真剣(マジ)になる人の増加、地域参画総量の拡大である。

であれば、ツールにすぎないブランドメッセージやロゴを神棚に上げることはあってはならない。常に研磨し、地域魅力創造革新スパイラルを常にらせん状に回転させることが求められる。ブランドストーリーを基礎に、地域(まち)の魅力を過剰に発散し、現場で共有し、ブルーオーシャンを再確認し、ボディコピーを読み直す。地域(まち)のさまざまなとりくみをブランドストーリーやそのアウトプットに紐づけて検討してみる。ことばとしてのブランドメッセージに変化はなくても、常にそのなかみを上書きする思いで、地域魅力創造革新スパイラルを回転させることが必要だ。

最初の一回転で共創エンジンが十分に働いていなかったのであれば、2回転めからは市民、NPO、企業の参画を徐々にしかし確実に求める。後に述べるメディア活用戦略モデルを活用して市民、地域企業・ソーシャルビジネス、NPOの参画を促し、構造としてのブランドストーリーやそのアウトプットをいきいきとしたことばに革新していかなければならない。

さらに、そうした地域魅力創造革新スパイラルの不断のらせん状の回転のなかで、必要により時宜に応じて、ブランドストーリーやそのアウトプットは改めることもありえる。地域(まち)に真剣(マジ)になった人々の力で、地域(まち)の魅力も一定の期間が経てば変化する。異なったブルーオーシャンも見えてくることもあるだろう。

しかし、その場合も、共創エンジンの力で地域魅力創造革新スパイラルを回転させるなかで、書き換えることが必要である。ブランドストーリーやそのアウトプットは、飽きたら捨てるものではない。

ブランドストーリーをつくりだす過程を支え、積極的に活用してきた、地域(まち)に真剣(マジ)になった人々を忘れるならば、大きな反動があるだろう。

地域魅力創造革新スパイラルを常に回転させ、ブランドストーリーとそのアウトプットを鍛え、上書きし、必要によってはつくり直すなかで、新たに地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やしていく。

地域(まち)に真剣(マジ)になった人々を地域(まち)の力とし、彼らの発想と参画と工夫によって、地域(まち)は、人々の幸せを支えることができる。

そして、地域魅力創造革新スパイラルは、多発的に行われることが必要だ。大小のスパイラル(竜巻き)が地域(まち)の各所で起きる。役所主導でなくていい。いや、ないほうが望ましい。役所は機会をつくり、ノウハウを伝えればいい。学校で、商工会で、NPOで、公民館で、地域(まち)の魅力を持ち寄り、地域(まち)のストーリーをつくる。そんことが地域(まち)に真剣(マジ)になる人を増やすことにつながる。

第四章 メディアを戦略的に使いこなせばまちは変わる

「シティプロモーションはブランドメッセージをつくること」ではない。ブランドストーリーとそのアウトプットに表された、どのような地域(まち)として世界一になるのかという差別的優位性を基礎に、地域(まち)への推奨、地域(まち)への参画、地域(まち)に関わろうとする人々への感謝を拡大することがシティプロモーションの目的である。

ライフスタイルの差別的優位性を明らかにする武器としてのブランドストーリーを確立し、鍛え、上書きする過程で、市民の地域(まち)への推奨・参加・感謝を質量ともに徐々に拡大し、共創エンジンを強くしていかなければならない。いずれも、関係者・対象者の行動変容が求められる。(図28)

図28 ブランド化の流れ(再掲)

本章では、関係者・対象者の行動変容を実現するためのメディア活用戦略モデルについて考えていく。メディア活用戦略モデルは、対象者の意識を変え、行動を促すためのモデルである。

どのような地域(まち)として世界一になろうとするのかという思いを基礎に、市民に、地域(まち)への推奨・参加・感謝という行動を促す。地域外に住むターゲットを対象者として地域(まち)への推奨という行動を促す。つまり、地域参画総量を徐々に確実に増やしていく。そのためにメディア活用戦略モデルがある。

また、こうして培った分厚いソフトインフラ=市民の力によって、対象とする人々の、地域(まち)への訪問、交流、移住、産品購入という行動を促す。そのためにも、メディア活用戦略モデルは活用できる。

メディアとはなんだろう

ところで、メディアとはなんだろうか。メディアはミーディアムという単語の複数形である。ミーディアムの訳にはおなじみの「中間」というもの以外に「媒介」、さらに「霊媒」というものがある。

霊媒といえば、青森県恐山のイタコを思いだす。イタコはあの世とこの世を結んで、この世の人々が求めている死者のことばを伝える。死者のことばを聞くことで、この世の人々はとりあえずの納得をえて気持ちを変えることができる。

メディア活用とは、いわばイタコ使いである。イタコのこちらとあちらをつなぐ力を使って、あちらの人たちの気持ちを変えることが求められる。

そうなれば、メディア活用とは、マスメディア向けの情報提供であるパブリシティや、広報誌などの媒体制作にはとどまらない。こちらとあちらをつなぐものがメディアであれば、広告はもとより、イベントもメディアである。イベントに集まることで、新たなものと出会い、気持ちを変える。そうしたことは珍しくない。

さらに、建物、とりわけ庁舎やホテル、公共施設のロビーなどは、そこに入ることで、思いもかけない他者や情報に出会う、出会わせることができる。こちらとあちらをつなぐメディアとし考えることに不思議はない。

とはいえ、それぞれのメディアは、それぞれに特徴がある。メディア活用戦略モデルは、それぞれのメディアの特徴を理解して、各フェイズを実現していくことによって効果があがる。ここでは二つの区分を考えてみよう。

トリプル・メディアという区分

はじめは、トリプル・メディアという区分である。トリプル・メディアとは、オウンドメディア、アーンドメディア、ペイドメディアという3種類のメディアを指す(図29)。

図29 トリプル・メディア

オウンドメディアとは自らの管理のもとで使えるメディアである。自分たちの組織の広報誌や公式ウェブページ、自らつくるポスター、チラシなどがオウンドメディアとなる。自分で管理しているのだから自由に使える。言いかえれば、つまらない内容でも載せることができる。注意しないとゴミの山を積みあげて喜んでいることになる。オウンドメディアが働いているか、しっかりと評価しなければならない。

アーンドメディアは他者の管理のもとにあるが、自らの努力により獲得するメディアである。興味を引く情報提供を行なうことで、新聞の紙面やテレビの放送時間を獲得する、あるいは、クチコミを引きおこすことがアーンドメディアとなる。アーンドメディアは他者が管理するメディアである。他者である管理者にとって意味のない情報内容では、他者のメディアを獲得できるはずはない。「この内容はクチコミで伝えよう。」という人がいる。待ってほしい。情報内容は、メディアである「人の口」を、ほんとうに獲得できるほどのものなのか。

ペイドメディアは、広告など金銭を支払うことによって使うことのできる、他者が管理するメディアである。金を払うのだから問題はない。少々つまらない内容であっても大丈夫。そうだろうか。たしかに、他者にとって金をもらうという意味があれば情報は掲載されるだろう。もっとも、管理する他者にもポリシーやガイドラインはあるだろうが。それでも、「これは内容がつまらないので」と言って断ることはあまりない。問題は金の出どころだ。誰が金を払っているのか。その金の使い方は金主を納得させられるものなのか。行政がペイドメディアを使うのであれば、納税者が納得しなければならない。だから、ロジックモデルを意識しなければならない。「この金の使い方で、こんなアウトプットが生まれ、それによって、こんなアウトカムができ、地域(まち)の人々の幸せというインパクトが実現できます」。それに納得して、はじめて納税者は金の使い方に文句を言わなくなる。

ソーシャルメディアについても、それぞれの位置づけでオウンドメディア、アーンドメディア、ペイドメディアとして働かせることができる。フェイスブックやツイッターそのものは外国企業の所有であるが、公式アカウントは自らの管理のもとで使うことができる。つまりオウンドメディアである。興味深い情報提供ができれば、さまざまな人々のアカウントによるソーシャルメディアでシェアされ、さらに拡散していく。アーンドメディアである。SNS広告は、どのような人が使っているのかという属性や関心に応じて広告を出すことができる。有効に働くペイドメディアとして活用できる。

待ちかまえているメディアと押しかけるメディア

メディアにはプルディアとプッシュメディアという区分もある。引っぱる霊媒と押してくる霊媒ということになる。言い方を変えれば、待ちかまえているメディアと押しかけるメディアということもできる(図30)。

図30 プルメディアとプッシュメディア

いかに待ちかまえているメディアの内容が充実していても、ただ、待っているだけでは誰もやってこない。日がな一日、看板もない、外から見えない奥まった部屋のなかで商品を並べていても、やってくる客はいない。いや、うちには常連さんがいてね、というかもしれない。思いだしてほしい。その客が最初にやってきたのは、もともと商店主の知り合いだったからではないのか、誰かの紹介があったのではないか、あるいは当時は小さくとも看板がかかっていたのではないか。

メディアを使って押しかけ、見込み客であるターゲットに「お?」と言わせ、そのうえで、待ちかまえているメディアに引っ張りこむ。押しかけるメディアがなければ、待ちかまえているメディアに出番はない。

では、押しかけるだけでもいいのではないか。押しかけてきた店主が、こちらの都合も聞かずに、目の前に商品を次々と並べたらどう思うだろう。その商店主を快く思うのは、よほど暇で機嫌のよい時だ。押しかけるときには「お?」と思わせるだけでいい。プッシュメディアの内容が大量で煩雑であれば、受け手の情報処理能力は追いつかない。かえって拒否されることになる。

テレビ放送で流れるCMは典型的なプッシュメディアである。CMを見たくてテレビの受像器のスイッチを入れる人はごく僅かだ。見ていた番組の途中で、CMは押しかけてくる。CMというプッシュメディアは商品を広げる間もなく、どこかに行ってしまう。しかし、いいCMであり、自分の関心に合っていれば、「お?」と心に残る。

待ちかまえているメディアの典型はウェブサイトである。ウェブサイトは待っている。誰かがやってきて、その情報内容を見聞きしてくれない限り、活躍できない。しかし、来てくれれば、ウェブサイトは本領を発揮できる。詳細な内容を伝え、美しい色彩で目を楽しませ、音声や動画を流して気を引くことができる。さらに、ウェブサイトで、そのまま商品購入まで可能だ。無尽蔵に見えるほどの内容を掲載することができる。

メディア活用戦略モデルは、トリプル・メディア、プッシュメディア・プルメディアを上手に組みあわせ、タイミングを意識し、ターゲットを理解し、活用することで、市民やステークホルダーの意識と行動に働きかける。

消費者行動変容モデル

メディアを活用するための手がかりに、消費者行動変容モデルを確認していこう。消費者行動変容モデルとは、消費者がモノやサービスを手に入れるまでに、どのような手順を踏むのかを記述したモデルである。シティプロモーションにおいて、市民に手に入れてもらうものは商品ではなく地域参画、シビックプライドだが、十分に参考になる。

消費者行動変容モデルには、AIDA、AIDMA、AISAS、SIPSなどいくつかのモデルが提示されている。ここでは、そのなかでAISASとSIPSについて考えてみよう。

AISASは広告代理店の(株)電通が述べ、登録しているモデルである。消費者は、Attention(ものやサービスの存在を認知し、)→Interest(そのモノやサービスについて関心を持ち、)→Search(詳しい情報を探索・検索し、)→Action(実際にモノやサービスを購入・利用し)→Share(モノやサービスについての情報を他者と共有するために意見や感想を発信する)の順に、行動を変えていくというモデルになっている。この「モノやサービス」を地域の魅力に読み替えれば、シティプロモーションが期待する市民や地域(まち)の外にいるターゲットに期待する行動になる。

一方、佐藤尚之氏は『明日のコミュニケーション 「関与する生活者」に愛される方法』(アスキー新書)という著書で、SIPSという消費行動モデルを提起している。SIPSは、Sympathize(共感)→Identify(確認)→Participate(参加)→Share & Spread(共有・拡散)という流れで、消費者の行動変化・意識変化が起きるというモデルである。

より具体的に述べれば、モノやサービスを制作・運営・販売・拡散する「人」への共感(Sympathize)が生まれることがきっかけとなる。次に、関心をもったモノやサービスの内容が友人や知人のあいだで確認(Identify)される。そのうえで、モノやサービスを購入したり、ファンになったりする。SIPSモデルでは、こうした購入やファンになることを参加(Participate)と呼ぶ。続いて、購入したり、ファンになったりしたモノやサービスの情報を共有・拡散する(Share & Spread)。

ただし、これからはSIPSだというわけではない。AISASであれ、SIPSであれ、それぞれの通用しやすい現場があるということだ。

AISASというモデルは、インターネットがあたりまえになった現場で用いられる。消費者が情報を受けとり、インターネットで検索し、最も有利な商品を獲得したうえで、その商品の長所短所を述べる現場はAISASの現場だ。

では、SIPSというモデルが通用する現場とはどのような現場だろう。

SIPSモデルは、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアが空気のようになった現場での消費者の行動を的確に記述する。

生活者が発信された情報を受け取るだけの存在ではなくなった現場。生活者が主体的・感覚的に情報を探索し、情報を発信・共有するようになった現場。生活者が過剰な情報の海で心に響く情報、共感できる情報だけをすくいとる現場。そうした現場がSIPSの現場になる。

地域(まち)にはさまざまな現場がある。インターネットを使わずに情報を受けとり、その情報を記憶して、実際の活動につなげる人々の現場も数多い。インターネットからの大量の情報を使いこなして賢明にものごとを判別し、地域(まち)をよくしようとしている人々の現場もそこにある。そして、ソーシャルメディアに見られる共感を大事なものとして地域(まち)に関わろうとする現場も少なくない。

しかし、AISASにしろ、SIPSにしろ、人々は自動的に、次のステージに流れていくわけではない。認知したとしても関心をもつとは限らない。関心をもった人が情報を必ず検索してくれるわけでもないだろう。検索については、適切な情報にたどりつくかどうかも考えなくてはならない。さらにそこから実際の購入や利用につながるかも簡単なことではないはずだ。

AISASもSIPSも、それぞれの現場で、人々はこう動くだろうという想定を記述したモデルにすぎない。

実際に、一つ一つ次のステップに導くためには、どうなるだろうという記述モデルにとどまらない、どうすればいいのかという戦略モデルが求められる。

メディア活用戦略モデルがその役割を果たす。メディア活用とは、ただ伝えればいい、ただ情報を発信すればいいというものではない。AISASやSIPSのモデルに沿って人々が歩いていくように、市民やターゲットの背中をひとつずつ押していくのが、メディア活用戦略モデルの意義である。

あげる商品・売れる商品・売りたい商品

こうしたひとつひとつ背中を押す仕事のなかでも、それほど難しくない仕事も、とても難しい仕事もある。

たとえば、無料のお試し用サンプル化粧品を手にとってもらうために背中を押すことと、8万円もする基礎化粧品を買ってもらうために背中を押すことは、同じメディア活用といっても難しさはずいぶん違う。

では、はじめて会った見ず知らずの人に8万円の基礎化粧品を買ってもらうことと、何本かの無料のメイク用試供品を渡し、数千円の口紅やマスカラを継続的に購入し、その化粧品ブランドがどのような人にとってふさわしく、どのような価値を提供したいと考えているかを理解してくれている人に、8万円の基礎化粧品を購入してもらうことの難しさの違いはどうだろうか。おそらく、見ず知らずの人に比べて、同じブランドを継続的に購入してくれている人、ブランドのもつ意味を知っている人を購入に向けて導く作業のほうが容易なはずだ。

シティプロモーションにおけるメディア活用も同じことである。

まず、適切なメディア活用によって、無料のサンプルにあたるような地域(まち)の魅力を手に入れてもらう。それによって、個々の地域(まち)の魅力に紐づけられた地域(まち)の差別的優位性、ブランドに気づいてもらう。気づいてくれた人たちを対象に、ちょっとした負担はあっても無理をしない範囲で、地域(まち)の魅力に関わってもらうためのメディア活用を行なう。ちょっとしたものでも一定の負担をして、地域(まち)の魅力に関わってもらった人々に、さらに積極的、継続的な地域(まち)への関与・参画をしてもらう。

あげる商品→売れる商品→売りたい商品という流れがあるという考え方だ。これは佐藤義典氏が『実戦マーケティング戦略』という本のなかで「プロダクトフロー」として紹介している(図31)。

図31 プロダクトフロー(佐藤義則『実戦マーケティング戦略』をもとに著者作成)

このとき、あげる商品だけでは黒字にはならない。「事業仕分け」という発想は無駄を省くためにとても意味のある手法だ。しかし、事業というものをこのプロダクトフローの一連の流れ、さらにロジックモデル全体として理解することが必要になる。あげる商品のステップだけを「赤字である」との理由で除いてしまうなら、売りたい商品も売れなくなってしまう。

ふるさと納税をプロダクトフローから考える

ふるさと納税制度というものがある。ふるさと納税制度はシティプロモーションにとって大事な意味をもっている。地域(まち)のなかにいる生産者には今までにはなかった需要が生まれ、多額の売り上げという神風のようなチャンス、生産者にとって小さな負担で大きなリターンが得られる、いわば「あげる商品」が生まれる。地域(まち)の外にいる人々にとって、ふるさと納税の返礼品は、まさに「あげる商品」化している。制度によって、納税額より十分に価値のあるモノが手に入る。

「あげる商品」である返礼品が、地域(まち)のなかにいる生産者にも、地域(まち)の外にいる人々にも、地域(まち)のブランドに理解を得、「売りたい商品」である積極的、継続的な参画、関与を獲得するきっかけになる。

生産者は自分たちがつくるものが、その地域(まち)の返礼品カタログに掲載され、十分な商品内容と、その見せ方、伝え方を磨きあげることによって初めて選択されることを学ぶ。地域(まち)としての見せ方、伝え方がどのようなものであるかを知り、地域(まち)のブランドの重要な一角を担っていることを理解する。それによって、地域(まち)に積極的、継続的に参画しようとする意欲を作りだすことができる。

地域外の人々には、「あげる商品」である返礼品をきっかけとして、地域(まち)からの、丁寧な、真情溢れる感謝の言葉を述べることができる。そこに「私たちの地域(まち)が、どのような地域(まち)をめざしているのか」という言葉、「ぜひ一度ご訪問ください」という言葉を添えることもできるだろう。そこからのメディア活用戦略によって、実際の訪問を獲得できることもあり得る。「売れる商品」として、地域(まち)の魅力、地域(まち)のブランドの知識に裏打ちされた親切なまちガイドの案内を安価で提供する着地型旅行商品を設定することも可能だ。有能なまちガイドは共感をつくることもできる。それによって、積極的・継続的な参画や関与を獲得することも視野におくことができる。

しかし、ふるさと納税は危険な制度でもある。プロダクトフローの考え方を基礎にシティプロモーションを考えれば、ふるさと納税は、「あげる商品」に位置づけられる。先にも述べたように、本来「あげる商品」は黒字にはならない。そのため、ここでの赤字をどのように最終的な黒字に変換するのか、慎重なロジックモデルが検討される。

しかし、ふるさと納税を、地域(まち)への参画、関与を獲得するシティプロモーションのプロダクトフローにおける「あげる商品」として位置づけるのではなく、手っ取り早い儲けの手段にしてしまう。地域(まち)のめざすべきブランドなどとは何の関係もない、消費者が欲しがる返礼品を考えてしまう。

こうしたありさまは、いうなれば収奪農業だ。収奪農業は、今取れる産物を取り尽くし、次に繋がる肥料を用意することはない。地域(まち)の生産者は急激な需要増に疲弊し、ふるさと納税返礼品という大割引商品だからこそ売れる、いいかえればそうでしか売れないもの、売れない包装、売れないことばで日々を凌ぐことになる。そこには地域(まち)への参画、関与は生まれない。地域外の消費者は、納税した地域(まち)への関心、地域(まち)への愛着を、自らのうちにまったく育てないまま、オトクな割引品をあさり続ける。

そのようななかでも、長崎県平戸市はふるさと納税を収奪農業にはしない取り組みをしていた。

本書執筆時、平戸市のふるさと納税返礼品は、①平戸市の特産品として広く認められているもの、②平戸市の魅力を「体感できる」「懐かしんで頂ける」もの、③その他①、②以外で平戸市のPRにつながる商品やサービス、に限定している。そのうえで、事業者独自のお礼状を必ず同梱することをお願いしている。

さらに平戸市では、生産者をマネジメントし、生産者の商品開発力、生産者のマーケティング力の向上を図っている。

平戸市は積極的にふるさと納税された資金の使いみちを伝えている。むしろ、特産品の紹介というより、あなたからの思いがこもったお金はこのように使われていますという内容の伝達を積極的に行っている。これらには、地域づくりの人材育成事業、文化遺産の保存・継承・活用、地域ぐるみの子育て支援などがある。

平戸市のウェブサイトには「『ありがとう』ふるさと納税をきっかけに活気づく平戸の今」という動画が置かれている(https://youtube/ypZkWoSBXU4)。その動画には、車体に「ふるさと納税ありがとうございました」と大きく記された維持路線のマイクロバスに乗り感謝を示す高齢の女性が、ふるさと納税を基礎にした起業支援によりジェラートショップを立ち上げた男性が、乳児検診の個別受診を可能にしたふるさと納税に感謝しながら子育てしやすい平戸を語る若い母親が、美味しい返礼品をつくりつづけたいと述べる生産者が、世界遺産をめざす教会の教会守が、ふるさと納税により購入されたタブレットで授業が楽しいと述べる子どもたちが、観光客でも訪れることができる絵本をたくさん揃えた図書館のスタッフが、「平戸の魚ば食べにこんね」という市民たちが、登場する(図32)。

図32 ふるさと納税への感謝を示す平戸の人々

平戸市がめざすのは収奪ではない、平戸市がめざすのは成長である。そのためのきっかけをつくる「あげる商品」としてふるさと納税を位置づけている。

シティプロモーションのメディア活用は一発勝負ではない

どのような方法で地域(まち)を知ってもらうのか。どのように地域(まち)に関心を持ってもらうのか。地域(まち)についての探索を誘うにはどんな手段があるのか。地域(まち)についての詳細をどのように用意するのか。地域(まち)への推奨、参加、感謝をどのように導くのか。地域(まち)についての情報発信をどのように促し、情報の共有を図っていくのか。

それらをひとつひとつ考えることで、メディア活用戦略を実現する。

プロダクトフローを意識したメディア活用を行なう。シティプロモーションの目的である地域(まち)への推奨、参加、感謝を獲得するために、まず「あげる商品」をどのように獲得してもらうか、そのためのメディア活用が、第一段階として必要になることも少なくない。

今、自分たちが、どのステップでのメディア活用を行っているのか意識する。このことがシティプロモーションを実現させるために意義を持つ。なんとなく情報発信してはならない。リソースを無駄にし、関わる人々は目的を見失い疲弊する。そのような悲しい姿をつくらないためにも、メディア活用戦略モデルを十分に理解することが大切だ。

メディア活用戦略モデルの7つのフェイズ

メディア活用戦略モデルは、「傾聴(Listening)」、「認知(Attention)獲得」、「関心(Interest)惹起」、「探索(Search)誘導」、「着地点(Landing Point)整備〈信頼供給・共感形成〉」、「行動(Action)促進」、「情報共有(Share)支援」の7つのフェイズからなる(図33)。

図33 メディア活用戦略モデル

図33を見るとわかるように、傾聴の矢印が最初から最後まで伸びている。つまり、傾聴は常に行われるフェイズであるということを示している。

図33の一番下の列を見ると、5つのブロック矢印が並んでいる。その大きさの違いに注目してほしい。認知獲得・関心惹起・着地点整備のブロックが大きい。そして、探索誘導と行動促進のブロックが若干小さく、それぞれ関心惹起と着地点整備のブロックに少し隠れている。気づいただろうか。

この、大小のあるブロックによる図表記はいくつかのことを伝えようとしている。

まず、探索誘導のフェイズが関心惹起のフェイズに付属したものであることを示す。いいかえれば、関心惹起を行ったメディアの上でのしかけとして探索誘導フェイズがある。

次に、行動促進のフェイズも着地点整備に付属する。着地点を的確にデザインすることで行動を促進できることを意味している。かつ、着地点整備のブロックがもっとも大きいのは、着地点が、信頼確保と共感形成の二つの機能をあわせ持つためである。

傾聴の矢印と5つのブロック矢印のあいだに情報共有支援のブロックが、これも5つある。そして、一番下の列にある5つのブロックから、情報共有支援のブロックに矢印が伸びている。これは、各フェイズにおいて、情報の受け手に、そのフェイズで得た情報を、あるいはその情報から触発された受け手の思いをシェアしてもらうしくみの必要性を述べている。

メディア活用戦略モデルは、羅列ではなく、一定の構造を持っていることに気をとめながら活用してほしい。

しかし、難しく考える必要はない。メディア活用戦略モデルを簡単にいいかえることもできる。

つまるところ、メディア活用戦略モデルとは、何が起きているかに常に気を配りつつ(傾聴)、自分たちの話を少なくとも「聞いたことがある」という程度には知ってもらい(認知獲得)、「その話は自分に関係があるから詳しく聞きたいな、調べて見ようかな」と思わせ(関心惹起)、迷子にさせずに着地点に誘いこみ(探索誘導)、詳しい情報のある場所(着地点整備)で、その気になって動いてもらう(行動促進)、さらに各時点で「こんなことがあったよ」と言ってもらう(情報共有支援)。そのためのメディアを使った手練手管である。

シティプロモーションにおけるメディア活用戦略モデルでは、この手練手管を使って、地域(まち)のへの、さまざまなレベル、さまざまなありようでの、推奨、参加、感謝を獲得しようとする。

それによって、地域(まち)を担う人々の力を質量ともに強め、地域(まち)に関わる人々の持続的な幸せを支えようとする。

さあ、今から、シティプロモーションを実現する手練手管の一つ一つを考えていこう。

【傾聴フェイズ】 傾聴ということばが意味するもの

最初に述べるフェイズは傾聴である。行政に詳しければ「あれ? 広聴では?」と思われただろうか。ちなみに広聴とは、市民から積極的に示される意見を聴き取ることである。ここで傾聴としたのは、広聴という施策がややもすれば「待っている」印象を与える場合があり、それを避け「積極的に聴く」という意図を明確にするためである。

シティプロモーションにおけるメディア活用戦略を的確に実現するためには、メディア活用の主体が、あるいは地域(まち)そのものが、さまざまな人々にどのように考えられているのかを、聴きとらなければならない。また、ブルーオーシャンとして設定した場所が、どのような環境にあるのか、各フェイズが適切に機能しているのかを、あらためて、持続的に聴きとっていくことが必要になる。

傾聴ということばは「一人の人の話をじっくりと聴く」という意味もある。そうなると、傾聴とメディア活用はすぐには結びつきにくいかもしれない。ここで傾聴と述べているのは、メディア活用の対象となる人を、主体的な「話し手」として把握し、そうした人々がなにを語っているかを十分に聴きとることを意味する。この意味づけが、従来の広報施策ではあまり実施されていない「明示的には表明されていない潜在的意見」を聴くということの意義を明らかにする。

これによって、従来の広聴に加え、既存資料の活用やウェブサイトへのリーチ分析、ソーシャルリスニングなどを含めて考えることができる。

もちろん、すでに積極的に現場に出かけている行政担当者は数多い。市民やステークホルダーの意見を聴き、さらに意見だけではなく隠された思いまでを聞こうとしているものもいる。それらのとりくみをすでに「広聴」として考える者もいる、そうした人々には振り返る思いで読んでほしい。

「前の傾聴」と「後の傾聴」

傾聴は、ロジックモデルを的確に構築するためのフェイズである。

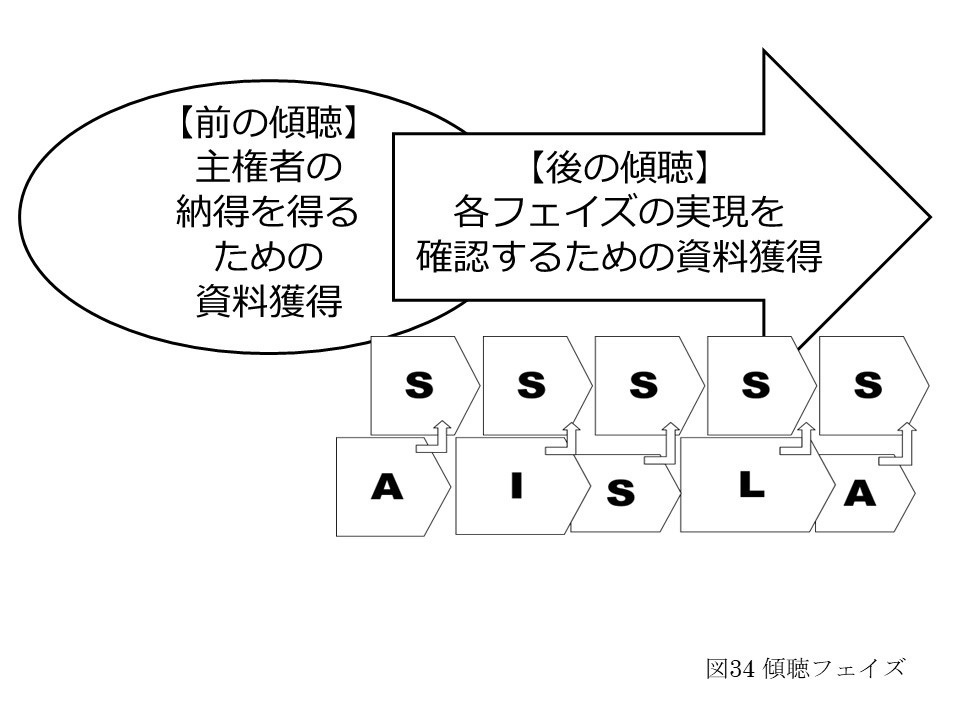

市民の納得を得る資料を獲得する「前の傾聴」。メディア活用戦略の各フェイズにおいてPDCAサイクルを十分に行なうための資料を獲得する「途中の傾聴」の二つがある(図34)。

図34 傾聴フェイズ

「前の傾聴」は、一連のメディア活用を始める前にとりくむ。

シティプロモーションのための資金も人的リソースも、市民の納得がなければ使うことはできない。一連のメディア活用が、なぜ市民のメリットを高められるのかを説明しなければ、リソースの利用はできない。そのためには、なぜ、それが必要かを説明できるロジックモデルを用いることが必要になる。

メディア活用によって生みだされるアウトプットが、どのようなアウトカムを経て、市民を幸せにできるのか。徒手空拳では説明はできない。そのための武器を手に入れるフェイズが「前の傾聴」である。

そのため「前の傾聴」では、課題発見のための現状分析と行動を促進したい対象がどのようなメディアを利用し、どのよう場所でメディアに出会い、どのような内容に共感するのかを聴き取る必要がある。

もう一つは「後の傾聴」である。

スモールPDCAを実現するための傾聴と述べてもいい。メディア活用戦略モデルがフェイズに分かれていることが、この「後の傾聴」を可能にする。

たとえば、市民の推奨を獲得するために、地域(まち)の魅力を訴求するイベントを開く場合を考えよう。地域魅力創造革新スパイラルでの共有ステージと考えてもよい。このイベントへの参加を得るための一連のメディア活用を行ったとする。

ところが、想定していた参加者数が集まらない。このとき「PRが足りないから、もっとPRをしなさい」という指示をしたり、指示を受けたりすることがないだろうか。しかしこれは、メディア活用戦略モデルから考えれば、あまり意味のある指示ではない。

PRが足りないから、駅に大きなポスターを貼る。これによって参加者が増える場合も、増えない場合もある。「一生懸命やったんだがな。残念、またがんばろう」であってはならない。

参加者が集まらないのは、イベントを知らないからか、知ってはいるが自分にとって興味がないと思ったからか、イベントの詳細を調べようとしたが調べ方がわからなかったからか、調べてみたが情報がわかりにくかったからか、情報に共感できなかったからか、イベントに行くと何が得られるのかわからなかったからか。それぞれによって解決策は異なる。駅貼りの大きなポスターが解決策になるのは、イベントの開催を知らなかったという人にのみ有効である。スモールPDCAのための「後の傾聴」とは、成功するはずの一連のメディア活用が、どのフェイズで「詰まっているのか」を明らかにするために行われる。

「傾聴」はどのように行われているのか

傾聴の具体的な事例を見ていこう。

すぐに思いつくものとして、アンケートやグループインタビューなどによる調査がある。多くの地域(まち)で行われているが、たとえば福井市は、Iターンで市内に就職した人を含めた市民や、市出身者を対象に世代別のインタビュー調査を行っている。中高生、大学生、社会人それぞれに、進学や就職などの人生の節目を想定したうえで聞き取りを行なう。県外に進学・就職したいかなど、進路選択に関する希望や、住む地域(まち)を選択した理由などを尋ねていた。

岡山県津山市は、市役所窓口で協力を得られた転出入者に「津山 またきんちゃい ようきんちゃったアンケート」を行った。職業、年齢、世帯構成、出身地、転出入前後の市町村名のほか、転出入の理由として、転勤、家族の事情、子育て環境、津山市への愛着など24の選択肢を用意した。転出者は、転出理由に加え、津山市での生活において感じたこと、機会があれば津山市にもう一度住みたいかについても尋ねた。

アンケートは、期間中の転出入者3078人のうち、997人から回答を得た。市内企業の協賛により、アンケートに協力した転出者には「またきんちゃいタオル」、転入者には「ようきんちゃったタオル」)がプレゼントされた。これは、回答してもらうしかけになるとともに、タオルが日常的に使われることで、津山市を意識してもらうきっかけにもなる。

「前の傾聴」は、一連のメディア活用の各フェイズが、それぞれ何を達成したいのかを明確にするために行われる。

福井市の事例では、関心惹起フェイズにおいてターゲットをどのように設定するか、また、行動促進フェイズにおいてどのようなインセンティブが有効かを確認するために意義を持つ。

津山市の事例では、転出入者から傾聴してはいるものの、実は、居住者や地域(まち)の外に住む人々に魅力を推奨してもらおうとする際にも意義がある。傾聴にあたっては常に、この結果をどのように活用するかを意識して行なうことが必要になる。

三重県では観光客の住所や年齢などを蓄積したビッグデータを活用して情報分析を行っている。これに関連しては、政府のまち・ひと・しごと創生本部が提供する地域経済分析システム(REASAS・リーサス)が積極的にアップデートされて多様な活用が可能となっている。

奈良県では、モデル商店街でカード会社と連携することでポイントカードの使用状況を分析している。

浜松市や相模原市で取り組まれている「市民の声」システムは、市民からの苦情、問い合わせ、提案を情報システムによって管理している。このシステムは、多様な市民からの意見に、どの部署でも平準化した的確な対応を可能とするが、それだけにはとどまらない。時系列でどのような苦情、問い合わせ、提案があるかを確認することで、地域(まち)の情報を傾聴することができる。

シティプロモーションの目的を地域参画総量の増大とすれば、さきにあげたmGAP(34ページ)の基礎となる「地域推奨意欲」「地域参加意欲」「地域感謝意欲」を確認しておかなければならない。また、すでに述べたように、これらは比較的少数のモニターにより、ごく短期間で傾聴をくりかえすことに意義を持つ。シティプロモーションの成功の可否を確認する傾聴である。

「後の傾聴」にも多様な手法がある。認知が獲得できているのか、関心が惹起できているのか、着地点に誘導できているのか、着地点で信頼を確保できているのか、着地点で共感を喚起できているのか、各フェイズで情報共有が支援できているのか、そして目的である行動を促すことができたのかについて、アンケートを使うことも考えられるし、問い合わせ件数の確認なども意味のある傾聴だろう。傾聴を的確に行なうために問い合わせしやすいしかけをつくることも意義を持つ。イベントをメディアとして用いることで参加者数やイベントでの発言、行動を傾聴することもできるだろう。

インターネットを利用した「後の傾聴」

「後の傾聴」にはインターネットを活用したとりくみが有効に機能する。

ツイッターでは、無料ツールのツイッター・アナリティクスが利用できる。

公式アカウントのどのツイートが、LIKE(お気に入り)や、リツイート、返信などの反応が大きかったのかを確認できる。またツイートに埋めこんだリンクや画像、動画などのコンテンツにどれほどのアクセスがあったのか、その他、さらに詳しい情報の調査もできる。

これらのデータのうち、LIKEの状況やコンテンツへのアクセスを見ることで認知が獲得できているか、関心を惹き起こしているかを確認できる。リツイートの確認では、情報共有支援が的確にできているかをチェックできる。

フェイスブックを傾聴に活用するためには、フェイスブックページインサイトという無料サービスが意義を持つ。フェイスブックを用いた傾聴は、共感の喚起を確認するために効果のあるとりくみとなるだろう。フェイスブックページインサイトは、オウンドメディアである公式ページでのさまざまなデータを確認できる。一見複雑だが、必要なものに限定して利用しようと思えば、難しくはない。

まず、ページの「ファン」になっている人、つまり個々の投稿ではなく、ページ全体の「いいね」をしてくれている人がわかる。これによって、設定したターゲットの関心を惹くことができているか、設定したターゲットと実際のファンがずれていないかを傾聴できる。

フェイスブックページインサイトではアクション率という数字も確認できる。 アクション率とは、投稿を見た後に「いいね」や、コメント、シェアをした人の比率である。そもそも共感を獲得できているのか、どのような投稿が共感を獲得できるのかを理解することができる。

グーグル・アナリティクスはオウンドメディアである公式ウェブサイトへのアクセス状況を、これも無料で分析できるツールである。公式ウェブサイトにグーグル・アナリティクスを利用可能とするトラッキングコードというものを埋め込む必要があるので、その趣旨を理解できる場合に利用するのがいいだろう。利用することで、公式ウェブサイトへの訪問数、訪問ユーザー数、新規訪問者の比率を確認できる。これによって、想定どおり着地点に誘導できているのかがわかる。

グーグル・アナリティクスでは、ウェブサイト内の各ページヘの訪問を累計したページビュー数、1回のウェブサイト訪問あたりの訪問ページ数、1回のウェブサイト訪問あたりの滞在時間、ウェブサイトを訪問したが1ページしか見ないで離脱した訪問者の比率(直帰率)も調べられる。こうした数字からは、関心惹起のメディアから引きこんだターゲットに、信頼ある情報を十分に提供できたか否かが想定できる。

また、どのようにして、公式ウェブサイトにたどりついたかもわかる。検索からか、フェイスブックやツイッターなどのソーシャルメディアからか、その他のリンク元からか、直接にサイトアドレスを打ち込んでやってきたのかを調べることができる。これらは探索誘導フェイズが適切に機能しているかについて「後の傾聴」をすることにつながる。

ソーシャルリスニングを利用する

ここまでのインターネット活用による傾聴はオウンドメディアを利用したものであったが、アーンドメデイアを利用した傾聴も必要である。その際に用いられるのがソーシャルメディアを利用したソーシャルリスニングという手法である。

ソーシャルリスニングを端的にいえば、ソーシャルメディアで述べられていることを傾聴するということになる。

ツイッターで地域(まち)について何が語られているのか、インスタグラムで地域(まち)の魅力についてどんな写真が掲載されているのか、フェイスブックで地域(まち)のブランドについて何が言われているのかを聴きとる。1回きりではなく、継続的に行なうことでトレンドの理解や発見が可能になる。これらによって多くの気づきが可能となる。思いもかけない視点から自分たちの地域(まち)が語られている。地域(まち)の魅力が想定外のものと結びつけられている。提起したブランドメッセージが期待以上に話されている。いずれもが、次の一手のために役立つ傾聴となる。

さまざまなメディアを利用した関心惹起を行なう際に、メディアごとにキーワードを変えたうえでソーシャルリスニングを行なうことで、どのメディアがどのように機能しているかも確認できる。

詳細なソーシャルリスニング分析を行なう有料サービスもある。しかし、簡易な分析でも、「前の傾聴」にも「後の傾聴」にも有効に役立てることができる。

傾聴フェイズで仕事を減らす

傾聴フェイズを的確に行なうことによって、「聴いた」内容を分析し、自らの強みや弱み、あるいは将来における機会や脅威を把握することで、どこに向けて、どのような内容で、どのようなタイミングで、伝えたい内容を伝えればいいのかが理解できる。

しゃにむに伝えるのではなく、自らが誤解されている部分があれば、それらを補正しつつ伝えることも必要になる。また好感を持たれているところがあれば、それらを強く押しだすことも有効だろう。

関心を惹起したい対象が、どのようなメディアを、どの時点で利用しているのか、どのようなことに興味を持っているのかがわかる。そうなれば、関心を惹きおこすためにどんなメディアをどこで使えばいいかがわかる。ターゲットの情報へのコンタクトポイントやコンテンツを考えることができる。

メディア活用とは「情報をとにかく発信すればいい」のではない。伝わるために、どこに力点を置き、どこを省力化してもいいのか、どこを補正すべきかを考える必要がある。

「前の傾聴」「後の傾聴」を十分に行なうことで、無駄な仕事を減らすことができる。メディア活用の仕事とは、シティプロモーションとは、量ではなく質である。最小限のメディア活用でシティプロモーションの目的を達成するために、傾聴フェイズがある。

【認知獲得フェイズ】可視化し、熱量を上げるために

メディア活用戦略モデルでの次のフェイズは、認知獲得である。認知獲得に有効なメディアはプッシュメディアである。人々に新しい未知の情報を伝えようとするときには、まず情報を押しだす機能を持つメディアが必要になる。プルメディアのウェブサイトに情報を掲載したところで、人々が情報に気づくことは困難だ。それぞれのメディアがどのように機能するのかを十分に意識して活用しなければならない。

認知獲得フェイズでは可視化と熱量アップの二つを実現することが求められる(図35)。

図35 認知獲得フェイズ

可視化から考えてみよう。これは、シティプロモーションを推進する主体が行政である場合に特に重要になる。行政は地域経営におけるエージェント(代理人)のなかで、企業やNPOに比較して幅広いプリンシパル(主権者)に対し責任を負っている。つまり、代理人である行政が何をやろうとしているかを主権者に十分に可視化しなくてはならない。納税者から提供された資源をもとに事業を行なうのであれば、それをどのように使うかの納得を得ることが求められる。

こうした際には、オウンドメディアの広報誌が重要な意義を持つ。基礎自治体である区市町村の広報誌の多くが、全戸配布されることで、広い対象の主権者にプッシュ型としての強い訴求力を持つ。地域(まち)がシティプロモーションに取り組むことを、主権者に伝えていないということはありえない。

熱量を上げるということ

認知獲得フェイズの二つめの役割は、熱量の増加である。ただし、沸騰させることを求めるのではなく、「冷えている状態」を温くする程度のもので足りる。ここではある程度の温度上昇があればいいと考えよう。「そのことについて、なんとなく聞いたことがある」という状況、「うちの地域(まち)では、あの地域(まち)では、なんか始まっているらしい」という感触をつくることができれば無駄ではない。次の関心惹起フェイズの実現に向けて十分な意義を持つ。

もちろん、認知獲得に用いたコンテンツが後に述べる4つの誘発ポイントを意図以上に高いレベルで実現してしまい、沸騰するほどの熱量となることもある。そうなれば、次の関心惹起のフェイズを飛び越して、着地点に直接にたどりついてしまうこともあり得る。メディア活用戦略モデルは、認知獲得フェイズで沸騰することを否定はしない。

沸騰させることの課題

しかし、シティプロモーションの目的である地域参画総量を拡大するためには常に熱狂的なブームを起こし、温めるにとどまらず必ず沸騰させなければならないとするのはハードルが高すぎる。

また、認知獲得フェイズで熱量を上げすぎることで継続性を失うこともあり得る。関心惹起を飛び越すということは、地域(まち)のブランドメッセージに必ずしも共感しない人々までもが、一時の熱狂により、その地域(まち)を消費することにもつながる。

熱狂は醒める。踊りだした人々は、なぜ、自分がここにいるのかを理解していないことに気づく。その時に、あらためて地域(まち)のブランドメッセージに共感できるのであれば。共感させられるのであれば、それでいい。しかし、すべての人間に共感される地域(まち)などはない。

熱狂し、醒め、自分たちがいた場所を「なぜ、ここにいたのか」と不思議な気持ちで見まわした人々は、あるいは冷静になってもともとの場所に戻り、あるいは次に熱狂できる場所を探そうとする。そのとき、「消費しおわった」「食べ尽くした」地域(まち)への推奨や参加、感謝を継続的に獲得することは容易ではない。

認知獲得フェイズでの急激な沸騰が、需要と供給のギャップをうみだすこともある。地域(まち)の外からの一時的かつ急激な需要の増大が、地域(まち)の供給能力をオーバーする。その時に起こることは欠品と品質劣化である。具体的なモノだけではない。忙しすぎる状況は地域(まち)の人々から笑顔を奪う。「なんだ、こんなものか」「思ったほどではない」「聞いたほどではない」、熱量を上げすぎてやってきた人間の期待に、継続的に応えることは難しい。

地域(まち)を売り抜け、逃げられるならばそれでいい。しかし、地域(まち)は逃げられない。

地域(まち)に共感を得る準備として、全体の温度を緩やかに上げる。認知獲得フェイズを、そのために使うのではなく、瞬間的な沸騰をめざすために使う。その時には、地域(まち)の体力がその熱さに耐えられるかを十分に意識しなければならない。

認知獲得フェイズが、必ずしも沸騰ではなくても緩やかな温度上昇を実現できれば、関心惹起フェイズが稼働しやすい環境をつくることにつながる。「聞いたことがある」「なにか始まっている」という環境があれば、次のフェイズのとりくみで関心を惹くことがそのぶん容易になる。

このことを逆から考えれば、次のフェイズを考えない認知獲得は無意味であるということだ。知名度だけをあげるとりくみはシティプロモーションではない。最終フェイズである行動促進に向けて進む経路のマイルストーン(達成指標)として認知獲得はある。

認知獲得フェイズで沸騰させなくてもいい。限られた資源、特に「人」のリソースを認知獲得フェイズで使い尽くしてはならない。

認知獲得の「攻め」と「待ち」

広い範囲で熱量を上げる認知獲得には、大量の受信者の存在するマスメディアや次々と伝播する力を持つクチコミなどによる拡散が意義を持つ。マスメディアもクチコミもアーンドメディアである(図36)。

図36 認知獲得フェイズ2

アーンドメディアの活用、つまりメディアを獲得するには、「攻め」のニュースリリースによるパブリシティ活動と、効果的なオウンドメディア発信による「待ち」の方法がある。もちろん、「攻め」と「待ち」を組みあわせることも悪くない。

メディア獲得での「待ち」についてはわかりにくいところがあるかもしれない。獲得するという積極的な目的が、なぜ「待ち」という消極的な行動により可能になるのか。それは、ソーシャルメディアの力である。後に述べる誘発ポイントを十分に持ったオウンドメディアによる発信は、ソーシャルメディアで話題になりやすい。すごい広報誌、驚かされるポスター、まさかと言わせる動画……。最近、マスメディアはニュースのもとをソーシャルメディアから得ていることがある。ソーシャルメディアで話題になれば、マスメディアに波及する。結果として、ニュースリリースによってマスメディアを直接に攻めなくても、マスメディア側がやってくる。

オウンドメディアで攻めて、ソーシャルメディアを媒介にして、マスメディアがやってくるのを待つ。ソーシャルメディアの爆発的普及は待つことによってもマスメディアを獲得することが可能になる。オウンドメディアの重要性は急速に増している。

熱量を上げる4つのポイント

どのようなニュースリリースが、どのようなオウンドメディア発信が、メディアを獲得できるのか。量としてのアウトプットを充実させるだけでは十分ではない。

ここで、誘発ポイントという考え方が有効になる。4つの誘発ポイントが効果を発揮する。

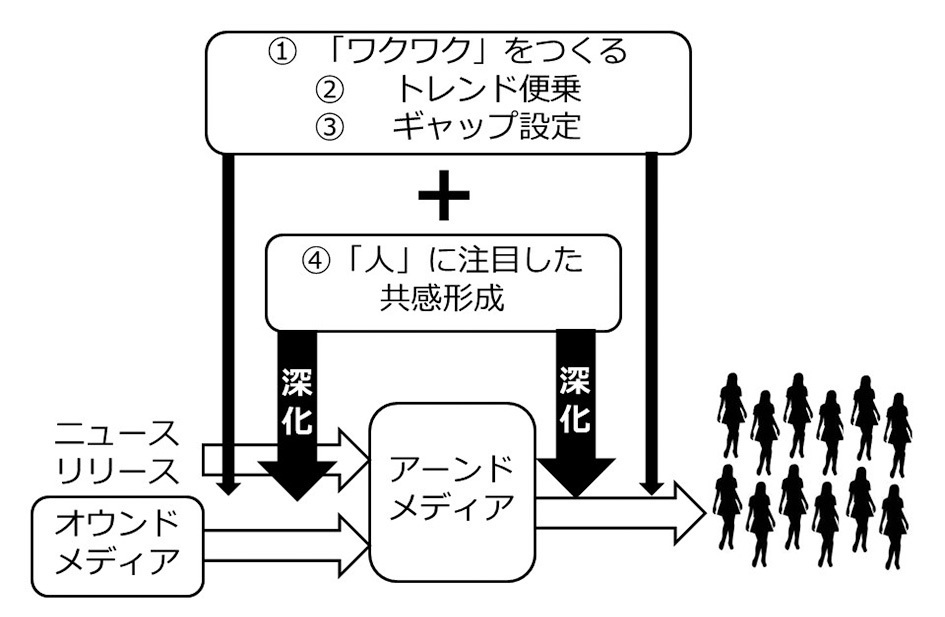

①差別的優位性の実現、②流行への寄り添い、③意図的逸脱、④人間性の持つ喚起力活用。いいかえれば、①「ワクワク」をつくる、②トレンド便乗、③ギャップ設定、④「人」に注目した共感形成である。

《①「ワクワク」をつくる》

誘発ポイントの最初に、「『ワクワク』をつくる」を挙げる。

ニュースリリースが伝える内容やオウンドメディアが発信する内容・形式が、今までに比べて、何が新しく、今までに比べてどのように優れているのか、どんなふうにワクワクするのかということを、明確に切り口として示す必要がある。それによってメディアを獲得する。

パブリシティを受けたマスメディアが、すでに報じた多くのものと同じ内容を、再び掲載・放送することはないし、代わり映えしないオウンドメディアによる発信を目にした人々が、ネットでシェアすることはない。対面で「あれはおもしろいね」というはずもない。

しかし、伝えられた内容が、世界で初めてというのであれば人々はワクワクし、マスメディアでの掲載可能性は高くなる。人々が「知ってる?」と言いあうことが期待できる。そのために、伝える内容のどこかに世界で初めての部分がないのか、ワクワクする部分がないのかと考えることが必要になる。メディア活用する情報発信者側が伝えたいように伝えるのではなく、どのように受け取られるのかを検討し、「ワクワク」の切り口を考えてみる。世界初がなければ、日本初は、と考える。日本初ではなくても都道府県で初めてなどであればワクワクを生み、地域(まち)のメディアにとっては大きな訴求ポイントになる。他の分野ではありふれていても、別の分野では初めてということであれば、それぞれを対象とするメディアにとっての価値は大きい。

たとえば、青森県弘前市は「世界初 雪かき検定」というニュースリリースを行なうことによって、テレビの情報番組での紹介を獲得した(図37)。雪も雪かきもそれ自体は「初」ではない。むしろごくありふれた、ワクワクとは遠いものだ。しかし、これを「雪かき検定」としてしくむことで新たな「初」、そしてワクワクを生みだし、メディアを獲得している。広い範囲で情報が提供されるマスメディアを獲得し、弘前という地域(まち)の認知を得ている。

ワクワクは「初」でなくても生み出すことができる。たとえば「競争」だ。どちらが勝つかという思いは、ワクワクにつながる。浜松市と宇都宮市の餃子消費量のニュースが毎年放送されるのは、そのためだ。上手に「競争」を活用しよう。

図37 世界初の雪かき検定を伝える弘前市ニュースリリース(弘前市ウェブサイトから)

《②トレンド便乗》

誘発ポイントの2点目は「流行への寄り添い」になる。何が流行しているかの確認は傾聴フェイズで「前の傾聴」として行われる。認知を獲得しようとする者は、常に「今は何が注目されているのか」というトレンドを敏感に傾聴しなければならない。

トレンドがあるということは、マスメディアやソーシャルメディア側が「準備ができている」「同じトレンドに沿った情報を求めている」ということを意味している。ただし、トレンドには賞味期限がある。注意深くトレンドを見つめ、トレンドの拡張期なのか縮小期なのかを判断する必要がある。大きくなろうとする波に乗れば持ちあげてもらえるが、小さくなっていく波に乗ろうとすればともに崩れる。

あわせて、トレンドに乗りつつ「ずらしていく」ことも効果的になる。トレンドを踏まえつつ、そこに「でもちょっと違う」という部分を設計することで「あれ?」という違和感による注目を実現できる。

恋するフォーチュンクッキーの賞味期限

2013年にアイドルグループのAKB48が歌う「恋するフォーチュンクッキー」が特徴的なダンスとともに流行した。その年の夏にAKBグループのスタッフによるダンスがユーチューブのAKB48公式チャンネルに投稿されている。「恋するフォーチュンクッキー」のヒットとともにダンス動画も注目されていく。企業では経営者や社員が歌にあわせて踊る動画をユーチューブに投稿するようになり、多くの閲覧回数を得ていく。

そうしたトレンドが大きくなりはじめた2013年秋に、神奈川県が知事をはじめとして、さまざまな県民が登場する「恋するフォーチュンクッキー神奈川県バージョン」を発表した。盛り上がろうとするトレンドをいちはやく踏まえた動画は400万回を超える視聴を獲得した。

少なくない地域(まち)が、このトレンドに沿って「恋するフォーチュンクッキー」動画をユーチューブに投稿し、視聴回数とともにマスメディアでの紹介を獲得している。人口3万人の兵庫県猪名川町は2013年10月に「恋するフォーチュンクッキー 猪名川町バージョン」を発表しAKB48公式チャンネルにも登録されて、40万回以上、閲覧されている。

一方で、流行が峠を越した2014年2月。AKB48公式チャンネルに登録された人口10万人を超える自治体の「恋するフォーチュンクッキー」動画の視聴回数は5万回に満たない。

視聴された回数の差はタイミングだけではない。しかし、トレンドを見極めたメディア活用が認知獲得に意義を持つことも確かである。

《③ギャップ設定》

メディアを獲得するための3つめの誘発ポイントは、意図的な逸脱である。代わり映えしないあたりまえな情報内容でメディアを獲得することはできない。メディアを獲得するための要素として「驚き」が有効となる。ここでも的確な傾聴は意義を持つ。「この地域(まち)は、どのように見られているのか」「情報発信者である私は、どのように見られているのか」「発信しようとする情報内容は、今までどのように見られていたのか」を確認しておく。情報発信側のイメージを確認し、そのイメージから逸脱した情報を提供することで「驚き」を生みだす。伝統的であると思われている内容に斬新な情報を組みあわせることでギャップを設定する。

たとえば、現在でも行政について「お堅い」というイメージがあると確認できれば、そのイメージを逸脱するニュースリリースや、オウンドメディアによる情報発信を行なう。農業が「地味」なものとして捉えられていると傾聴できれば、農業に極めてファッショナブルな人物を組みあわせて情報を発信する。

行政の固定イメージを利用し、ギャップをつくることで認知を獲得しようとする具体的事例は数多い。先に述べた、神奈川県の恋するフォーチュンクッキー動画は、ギャップ設定による認知獲得の事例としても考えることができる。知事や県職員という「お堅い」と思われている存在がアイドルグループの歌とともに動画に出演し、おもしろおかしいパフォーマンスをみせることによるギャップもメディアの獲得に意義を持つ。

同じようにオウンドメディアである広報誌では、京都市の広報誌『きょうと市民しんぶん』のとりくみが目をひく。『きょうと市民しんぶん』の表紙は「お堅い」行政からは想像しにくいものになっている。コマ割りや一枚ものの漫画が表紙であるなど、行政のイメージからの意図的逸脱を行なうことによる認知獲得を意図している(図38)。実際に、『きょうと市民しんぶん』の表紙や内容については新聞での報道もあり、メディアの獲得にも成功している。

図38 お堅いイメージを崩す『きょうと市民しんぶん』(2015年10月号)

流山市「恋届」のギャップ

千葉県流山市では、若者の恋愛をテーマにした映画「百瀬、こっちを向いて。」とタイアップして恋届こいとどけの企画を行った。恋届は、恋愛している二人が、流山市が特別に作った様式に従った届を提出すると、恋愛中であることを受け付けてくれるもの。恋届の様式には「相手は恋人だと認めている」という欄があり「認めている」だけではなく「わからない」「自分ではなんとなく判る」「認めていない」という選択肢があるなど、話題にされやすい工夫もされている。

このとりくみは人気映画との連携に加え、「お堅い」行政とは思えない企画として、マスメディアにも紹介されるとともにソーシャルメディアでのたくさんの言及があった。結果として、ウェブサイトへの数万のアクセスや、1万を超える様式のダウンロード、市外からの100人以上の市役所への来訪につながった。流山市が求めた地域(まち)についての広い認知を獲得できたことになる。

恋届については「少子化対策」との誤解も生じ、ソーシャルメディアでは批判も含めた、さらに多くの反響があった。流山市では誤解を解く対応を行いつつも、当時の担当者が、結果としての地域(まち)の認知拡大について、「むしろ、意味があったのではないか。必ずしも否定的には考えていない」と述べていたことは興味深い。

鯖江市「JK課」が実現したこと

福井県鯖江市では2014年に「日本初」として「JK課」を発足させるとのニュースリリースを行った。JKとは女子高生を意味する隠語であり、行政が用いるとは考えられなかった、きわめてギャップの大きなことばである。このギャップと「初」をつくることで、十分なメディアからの注目を獲得している。

JK課は鯖江市内の女子高校生たちを中心として、市民・団体や地元企業、大学、地域メディアなどと協力しながら、自分たちのまちを楽しむ企画や活動を行なう活動であると紹介されている。もしも、この活動を「青少年の地域活動が始まりました」とニュースリリースしたならば、そこにトレンドもギャップも「初」もなく、鯖江市についての広い認知を獲得することはできなかっただろう。

JK課のしごととして、鯖江市図書館の空席状況確認や蔵書検索ができるスマートフォン用アプリ作成へのアイデア提出がある。この空席状況確認は鯖江市が公開しているオープンデータにより可能となっている。鯖江市は日本で最も積極的にオープンデータのとりくみを行っている、オープンデータという施策を魅力の一つとする自治体である。しかし、オープンデータと言われても十分な理解は得られない。あのJK課のしごととして紹介されれば、オープンデータには関心がなくても「どんなものだろう」という興味をもたれる可能性は小さくない。

JK課というギャップが、地域(まち)への視線を素通りさせず、反転させて地域(まち)を見直させ、魅力を発見させる機能を持つと言うこともできる(図39)

図39 鯖江市JK課の意義

伝統的であると思われている内容に斬新な情報を組みあわせてギャップを設定した事例に「ノギャル・プロジェクト」がある。流行に敏感で派手なメイクやヘアスタイルを大事にする「ギャル」であり、マーケティング会社社長でもある藤田志穂さんが、「農業するギャル」=ノギャル・プロジェクトというとりくみをはじめた。秋田県大潟村で米栽培を行なったとりくみは農林水産省のウェブサイトでも紹介されている。農業とギャルという、それまではギャップのあったことばを組みあわせることで得た力が認知の獲得に大きな意義を持った。民間がとりくんだ事例ではあるが、地域(まち)への認知を高めることにも十分につながっている。

2016年、那須塩原市が差別的優位性のある行政施策や隠れた地域(まち)の魅力をコンテンツとした17本の自治体短編動画を作成した。那須塩原市は、17本の動画に埋めこむキャッチコピーをそれぞれ募集し、それによって、動画に描かれた魅力の認知を広く獲得することをめざした。その際に工夫したことが大賞の賞品である。大賞の賞品としてイチゴ3000粒、牛乳0・5トン、米八俵も選べるようにした。これは、従来の「伝統的な」賞品であるお金や「なんとか1年分」とくらべてギャップを意識した提示である。実際には賞金の15万円を選択することが多いだろうが、あえてギャップをつくることで、多くの懸賞雑誌にもとりあげられ、約1万5000もの応募を得ることができた。

なぜ動画が認知獲得に役立つのか

自治体による動画を認知獲得に使うこともできる。

ツイッターやフェイスブックに掲載された動画は、ツイッターをフォローしている人、フェイスブックページに「いいね」をしている人にとってはプッシュメディアになる。あるいはオウンドメディアによるプッシュでこの動画にひっぱりこむこともできる。ただし、このひっぱりこむ先の動画は、関心惹起フェイズを経ての着地点とは異なる。これをメイン着地点とすれば、後に述べるように、動画は認知獲得のためだけのサブ着地点にとどまることに注意しなければならない。

この動画に「おもしろい!、驚いた!、これを行政が制作しているのか」というギャップが効果的にしこまれていれば、地域(まち)の認知獲得には有効になる。

温泉でシンクロナイズドスイミングを行なう大分県の「シンフロ」。ワラスボという有明海産の奇妙な魚をモチーフにした佐賀県の「W・R・S・B」。3人組のかわいい少女が、印象的なBGMと地域(まち)の風景や人々を背景に。和装をモチーフに美しくオリジナリティのある衣装で踊る柳川市「さげもんガールズ」。

これらの動画は、その優れた品質とともに、「これが、お堅いはずの、地味な行政」が制作したのかというギャップによって地域(まち)の広い認知につながっている。

飛び道具と自虐

これらのギャップによる認知獲得について、気をつけなければならないことがある。

トレンドへの便乗と同様に、いやトレンドへの便乗以上にギャップ設定の賞味期限は短い。意図的逸脱とは「驚き」をつくるために行われる。しかし「驚き」とは一時的な感情である。一時的であるからこそ「驚き」が生まれる。次々と驚かせようとしても感情は鈍磨する。「またか」と思われることでメディアの獲得も、広い認知の獲得も困難になる。

いわば、ギャップ設定は飛び道具である。一連の武器を飛ばしてしまえば、あらためて補充するまでは使えない。鈍磨した感覚が再び鋭敏になるまでの期間をおいて、しかけることが必要になる。行政によって次々としかけられるギャップ設定は、「行政とはお堅いもの、行政とは地味なもの」という初期設定をあいまいにする。結果として、ギャップ設定だけを要素とした認知獲得は困難になる。

ギャップ設定による認知獲得の一つとして「自虐」がある。本来であれば、魅力を訴求するだろう地域(まち)が、自らを貶めるような情報発信を行なうことは十分なギャップになる。その結果、その地域(まち)への認知が高まることが考えられる。

この「自虐」による認知獲得はシティプロモーションにとってどのような意味を持つか。

シティプロモーションは地域参画総量の増大をめざす。その要素は地域(まち)の推奨、地域(まち)への参加、地域(まち)に関わる人々の感謝である。

そう考えると、貶められた地域(まち)を推奨したくなるだろうか、貶められた地域(まち)に参加したいという意欲が湧くだろうか、貶められた地域(まち)に関わる人々への感謝は生まれるだろうか。自虐が自虐で終われば、その認知獲得はシティプロモーションとは相反するものとなる。

では、自虐による認知獲得はすべて否定されるべきか。そうではない。自虐に見せながら、新たな価値観を提示する高等戦術としての自虐もある。鳥取県にカフェのスターバックスが出店していなかった当時、鳥取県知事は「スタバはないけど、日本一のスナバ(砂場)はある」と述べた。一見すれば「華やかな、常にドキドキさせるものなど何もない地域(まち)」としての自虐に見えて、実は「評判を逆手に取ることのできる賢さや柔軟さを持ちながら、落ち着いた、いつもしみじみと暮らしを考えられる地域(まち)」としての価値観を示す。鳥取県では知事の発言に呼応して「すなば珈琲」が開店した。華やかではなくとも、柔らかい発想が許容される。

ギャップを用意しつつ、落ち着きのある地域(まち)を認知させる、地域(まち)の人々に笑顔と意欲を生みだすメディア活用である。

《④「人」に注目した共感形成》

熱量を上げる4つめの誘発ポイントは「人間性の持つ喚起力活用」になる。この4つめの誘発ポイントは先の三つの誘発ポイントとは異なる性格を持っている。人間性の持つ喚起力はそれだけでは決定的な認知獲得力を持たない。そこで、「ワクワク」をつくる、トレンド便乗、ギャップ設定、という先の三つの誘発ポイントによって得た認知を深め、持続させるために、「人」に注目した共感形成は意義を持つ。次のフェイズである関心惹起への橋渡しとしても機能する。

誘発ポイントとして注目する「人」は、常に物語のなかにいる。人の笑顔には背景がある。そうした物語・背景を意識させる「人」の力が共感をつくり、メデイアに深く浸透し、認知を広げる(図40)。

図40 誘発ポイント

先にあげたギャップ設定により認知を獲得した京都市「市民しんぶん」は、地域(まち)のために働く人々の写真がふんだんに掲載されている。多くの自治体で登場する市民だけではなく、行政職員が笑顔で事業の説明をするさしこみ写真もめだつ。無味乾燥な文章ではなく、人の笑顔の多い記事は目を惹く。

地域キャラクターとローカルアイドル

地域キャラクターやローカルアイドルなどによる認知獲得も、「人」を活用した共感形成を基礎としている。

地域キャラクターが「人」であるとは違和感があるかもしれない。しかし、差別的優位性実現、流行への寄り添い、意図的逸脱という3つの誘発ポイントのいずれかによって認知を獲得した地域キャラクターが物語をせおうことができれば、地域キャラクターは共感をつくる「人」になることができる。物語・背景を意識させる「人」として注目を得ることができれば、認知を獲得するものは地域キャラクターにはとどまらない。地域(まち)そのものについての認知を獲得できる。

ローカルアイドルはまさに「人」である。広い共感を得たローカルアイドルが地域(まち)に言及することで、アイドルは地域(まち)への認知獲得を実現するツールにもなる。一方で、ローカルアイドルの自立性・自律性は、地域キャラクターに比べて強い。このことは魅力にもなるが、十分なリスクマネジメントが求められる。

地域キャラクターやローカルアイドルが地域(まち)の魅力に関わりながら、日常(あたりまえ)と非日常(とくべつ)を、起伏をもって連鎖させることで物語性が生まれる。認知を獲得できる地域キャラクターを用い、さらにその地域キャラクターが、さまざまな地域(まち)にかかわる問題にとまどい、それでも一生懸命に、あるいはひょうひょうと難局をクリアしていく姿は、地域キャラクターやローカルアイドルだけではなく、地域(まち)そのものへの認知の深化・継続につながる。

キモかわいい(気持ち悪いが可愛い)というギャップ設定により地域キャラクターの認知は獲得できる。日本一可愛いローカルアイドルという差別的優位性の実現によりローカルアイドルの認知は獲得できる。しかし、それだけで終わり、地域(まち)にかかわる物語をもたなければ、認知されるものはキャラクター、アイドルだけであり、地域(まち)への認知獲得には届かない。

浜松市の地域キャラクター「出世大名家康くん」は、地域(まち)のブランドメッセージである「出世の街」を、きわめて明らかな形で背負っている。そのうえで、地域(まち)の人々への呼びかけにより多くの票を得ながら、ゆるキャラグランプリ2015において逆転でグランプリを逃し、ウナギのちょんまげを断髪し、あらためて地域(まち)の人々に支えられながら、ゆるキャラグランプリ2017では逆転でグランプリ獲得を獲得するというわかりやすい物語をつくる。その間に、地域(まち)に関わり、地域(まち)を歩く姿をツイッターやフェイスブックで、再三にわたり言及する。これらによって。地域(まち)の認知を深めていく。

差別的優位性実現、流行への寄り添い、意図的逸脱によって得た認知を、キャラクターやアイドルだけにとどめない。地域キャラクター、ローカルアイドルに、どのように地域(まち)の物語のなかで生きてもらうかのしかけが求められる。

自治体動画のさまざまな力

先に、ギャップ設定による認知獲得の事例に自治体動画を上げ、その意味について述べた。自治体動画は物語を紡ぎ、「人」への注目を実現し、地域(まち)への認知を深めるためにも重要な意義を持つ。

宮崎県小林市は「ンダモシタン小林」という動画を作成している(図41)。「ンダモシタン小林」は小林市内をめぐりながら、フランス人がフランス語で、地域(まち)に触れあっていくという、それだけですでにギャップ設定を持つ。しかし、それだけではなく、最後にフランス語だと思っていたことばが小林市で使われている方言「西諸弁」だったという二重のギャップ設定を行なう。これにより視聴者の注目をつかみ、さらにマスメディアを獲得したことで200万回の再生につながった。

図41 ンダモシタン小林(小林市ウェブサイトより)

この「ンダモシタン小林」で重要なことは、登場する地域(まち)の人々の姿、その柔らかいことば、美しい風景である。小林市の担当者は、郷土愛と地域(まち)への理解を促す動画にしたかったと述べている。そのためには人や物語が意義を持つ。小林市の「実は」すばらしい人、「実は」すばらしいことば、「実は」すばらしい風景という奥行きがなければならない。

物語とは説明の道具ではない。結果としての内容を伝えるだけではなく、その背景や伏線となるものを伝えたい。背景の一端を示し、詳細な内容に興味を持たせる。「実は」という奥行きを用意することで、人々やマスメディアを獲得することができる。

自治体動画が注目されている理由は、トレンド便乗、ギャップ設定により強い誘発ポイントをつくることができるだけではなく、物語を背景にした共感の形成に秀でた力を持つからである。

【関心惹起フェイズ】まず、ターゲティングを考える

認知獲得フェイズで主権者への可視化を行い、アーンドメディアを活用して熱量を上げた。熱量が上がった状態、なんとなく聞いたことがあるという状況で行なわれるものが関心惹起フェイズでのメディア活用になる。

地域参画総量を増やすことを目的としたシティプロモーションでは、人々に地域(まち)の当事者になってもらうために関心惹起フェイズを用いる。

「どこかで見たな」と思わせ、そのうえで「自分に関係があるな」という流れをつくる。「どこかで見たな」だけで終わり、自分と関係があると思うようにならなければ、関心惹起にはつながらない。

関心惹起フェイズでは、まず、ターゲティングが必要な要素となる。

ターゲティングとは「誰に向かって」情報を発信したいのか、誰に伝えたいのか、誰の関心を惹起したいのかという意味である。ターゲティングを行なうにはセグメントが前提となる。セグメントとは部分や断片、全体をいくつかに分割したうちの一つという意味を持つ。認知獲得が「みんな」を対象に情報発信するのに対し、セグメントを前提としたターゲティングでは、ある分割された部分を対象に情報を提供することになる。

セグメントを前提としたターゲティングでは、伝える相手は男性か女性か、高齢か若年か。情報発信者と同じ地域に住んでいるのか、別の地域に住んでいるのか。どのようなことに関心を持っているのか、そうしたセグメントを考えることで、伝える内容や伝える方法は異なってくる。

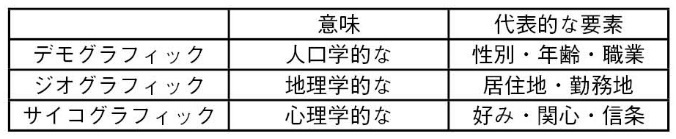

これらを表す言葉に、デモグラフィック・ターゲティング、ジオグラフィック・ターゲティング、サイコグラフィック・ターゲティングがある(図42)。デモグラフィックとは「人口学的な」という意味を持つ。年齢分布や性別、職業などのセグメント、あるいはそれらを組みあわせて情報発信の対象を考えることになる。20歳の女子大生と70歳の男性農業者に同じ内容、同じ媒体で、同じように関心を惹き起こすことはできない。

図42 ターゲティングの区分

ジオグラフィックは「地理学的な」ということになる。都市部に住んでいるのか、田園地域に住んでいるのか。あるいは郊外に住んでいて都心に通勤しているのか。そうしたセグメントによって接触する媒体は異なる。